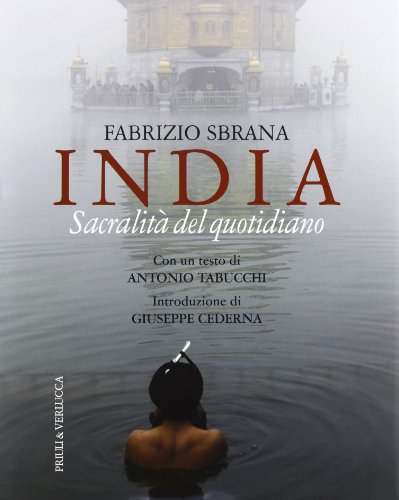

Il libro di Fabrizio Sbrana uscito in questi giorni, oltre ad essere un bel libro che raccoglie le foto piene di fascino di un reportage sull’India e in particolare su aspetti della vita quotidiana, costituisce una sorta di contributo involontario al dibattito che, dopo l’avvento del digitale, è al centro del mondo dei fotografi. Che cos’è la fotografia e quale sarà il suo destino; è ancora possibile fare reportage?

Il libro di Fabrizio Sbrana uscito in questi giorni, oltre ad essere un bel libro che raccoglie le foto piene di fascino di un reportage sull’India e in particolare su aspetti della vita quotidiana, costituisce una sorta di contributo involontario al dibattito che, dopo l’avvento del digitale, è al centro del mondo dei fotografi. Che cos’è la fotografia e quale sarà il suo destino; è ancora possibile fare reportage?

Fabrizio Sbrana, implicitamente o esplicitamente, questo non lo so, con il suo modo di fotografare e di presentare i suoi lavori si schiera dalla parte di coloro che vedono nella fotografia il prodotto di un’attività che ha un legame fortissimo con la realtà, che riceve dal mondo esterno così come appare ai nostri occhi l’elemento primario, la linfa vitale. Un mondo che bisogna andare a catturare, a interrogare utilizzando come medium la macchina fotografica. Un modo che è materia, persone, vita, oggetti, atteggiamenti, un mondo lontano dal virtuale che i sostenitori della morte della fotografia vedono come principale elemento alla base della futura immagine fotografica.

Nello stesso tempo appare chiaro a chi non si accosta alla fotografia in modo ingenuo che questo legame non è univoco, che la fotografia se da un lato è, per riprendere un’idea di uno dei più grandi scrittori del Novecento, Robert Musil, strettamente ancorata al senso della realtà, dall’altro è un’apertura al senso del possibile. L’ambiguità in cui la fotografia è avvolta è infatti il tema del breve testo che Tabucchi ha scritto a commento di una foto del libro, la foto di un vecchio con un turbante giallo illuminato da un raggio di luce che sta leggendo un giornale quasi al buio. Tabucchi gioca sull’indeterminazione temporale, sull’impossibilità di ricavare dalla foto tutte le informazioni necessarie per collocarla nei nostri archivi spazio – temporali. Un’indeterminazione che arriva a trasformare la foto in uno strumento per la cattura di una realtà non percepibile a occhio nudo. Tabucchi in poche parole descrive l’atto fotografico che “seguendo solo l’ispirazione di un raggio luminoso, guidato solo dall’intuizione e dal caso, abbia ‘trovato’ una figura umana che ad occhio nudo non si può vedere, perché non esiste più nel nostro spazio, ma di cui è rimasto lo spettro…”. Un rapporto quindi non univoco con la realtà, un rapporto giocato sul filo dell’ambiguità e del senso del possibile. E poi l’epilogo, la chiusura del diaframma su questa dimensione del possibile, del sogno e la trasformazione di quel momento magico in un oggetto, nella pietrificazione della realtà, di un residuo della realtà, come avveniva con l’occhio della Medusa che, riprendendo il tema e il titolo di un libro di Ceserani, Tabucchi usa come metafora della fotografia.

È scontato quindi che non si possono guardare le foto di Sbrana nell’ottica del rispecchiamento e della dicotomia vero – falso. Le foto di Sbrana mostrano un punto di vista sull’India, il punto di vista di quella fotografia che si sforza di democratizzare la bellezza, di trasfigurare la realtà non per creare una sorta di mondo apparente, per falsificare il reale, ma per mostrarne uno dei possibili aspetti. Ci sono alcune fotografie che testimoniano il successo di tale operazione, come quella, della donna spazzina “uno dei lavori destinati ai dalit-intoccabili” con sullo sfondo un grande cesto circolare per setacciare frumento appoggiato a un muro scattata a Varanasi, o quelle dei tessuti fotografati negli stabilimenti e nelle tintorie lungo la strada che unisce Porbandar e Gondal, o ancora i mercati, i negozi, i mezzi di trasporto.

L’immagine che dell’India viene fuori dalle fotografie di Sbrana è un’immagine che usa a piene mani un linguaggio fotografico classico, quello delle grandi riviste di viaggio, che documentano l’ esplorazione del mondo, l’esotismo dei mondi lontani, che descrivono ciò che di bello si può trovare in essi, senza cedere allo stereotipo a buon mercato preconfezionato per il turista. Viene alla mente il lavoro di un altro fotografo viaggiatore, Olivier Föllmi, anche lui stregato dall’India e ancor più dal Tibet. Nel suo libro, Consigli di un fotografo viaggiatore ho ritrovato molte delle cose che Sbrana racconta delle sue esperienze di viaggio come fotografo. Sarebbe interessante un confronto delle immagini prodotte dai fotografi viaggiatori con prospettive visive diverse dell’India prospettive come quella di Raghu Ray, che descrive l’India mediante uno sguardo interno, lo sguardo di chi vive dentro questa affascinante cultura. Forse ne uscirebbe una sorta di stratificazione di livelli di prospettiva in cui un livello rimanda ad un altro, un punto di vista si affianca all’altro producendo una rete di sguardi che potrebbe restituire in modo più fedele la complessità di quel mondo.

L’oggetto dell’indagine del fotografo pisano è il quotidiano visto nella sua veste estetica (non a caso definito sacro nel sottotitolo), le persone, le loro vesti, i mercati, i riti, un quotidiano reso in tal modo un valore, un contenitore di senso, un elemento portatore di significati profondi per comprendere un paese, un popolo, una cultura. Sbrana nella sua introduzione dice che gli piace cogliere l’attimo, quando qualcuno mi accoglie e apre la porta offrendo elementi che possono diventare soggetti fotografici non visibili alla sguardo abitudinario. Il mondo descritto da Sbrana in questo libro è per noi è certamente un quotidiano esotico e quindi circondato da un fascino diverso rispetto al nostro quotidiano, ma comunque è il racconto della vita di tutti i giorni strappato al silenzio, all’anonimato dell’abitudinario. Tutto ciò senza mai dimenticare che si sta mostrando solo uno dei lati della realtà, un punto di vista che si ottiene selezionando, limando, ritagliando, aggredendo il mondo con una molteplicità di obiettivi che vanno dal grandangolo al teleobiettivo. Le fotografie selezionano, ritagliano, isolano e perciò non possono riprodurre il reale ma possono fissare solo frammenti estratti dalla continuità spazio temporale. Certo dietro questo mondo ce n’è un altro e un altro ancora, c’è il mondo della povertà, della miseria, dello sfruttamento che in alcune foto si intravedono. C’è nelle foto di Sbrana anche il mondo anche della tradizione, della religiosità, immagini che non nascondono il legame con le storie e i drammi della terra in cui queste foto sono state scattate. La realtà però non si può cogliere nella sua totalità con uno scatto e la prospettiva scelta da Sbrana ha un suo valore, quello di creare legami sentimentali con il mondo che ci viene presentato, di gettare un filo che attraverso la fotografia crei una relazione di comprensione e di dialogo con quel mondo. È una prospettiva importantissima da cui ne possono nascere altre, da cui può nascere il mal di India come per altri è nato il mal d’Africa, l’amore e la passione verso un luogo e la gente che in esso vive. È certamente un punto di vista pericoloso se ad esso non si affiancano altre prospettive, altre storie, altri racconti. Pericoloso perché può far rientrare dalla finestra l’immagine stereotipata che era stata espulsa dalla porta, dalla pratica professionale, accorta, informata del reportage. Ma Sbrana, impegnato con le sue fotografie in attività per la diffusione della consapevolezza della debolezza del rispetto dei diritti umani nel mondo, collaboratore nell’organizzazione di mostre sui diritti violati delle donne e dei bambini tutto ciò lo sa bene. Come sa bene che talvolta sono necessari altri punti di vista per non rischiare di rimanere sommersi dal dolore e dalla sofferenza. Riecheggiano a questo proposito le parole di Ando Gilardi che lui definisce poesia, testo che nessuna rivista ha mai voluto pubblicare:

“Non fotografare gli straccioni, i senza lavoro, gli affamati.

Non fotografare le prostitute, i mendicanti sui gradini delle chiese, i pensionati sulle panchine solitarie che aspettano la morte come un treno nella notte.

Non fotografare i neri umiliati, i giovani vittime delle droga, gli alcolizzati che dormono i loro orribili sogni. La società gli ha già preso tutto, non prendergli anche la fotografia.

Non fotografare chi ha le manette ai polsi, quelli messi con le spalle al muro, quelli con le braccia alzate, perché non possono respingerti. Non fotografare la suicida, l’omicida e la sua vittima.

Non fotografare l’imputato dietro le sbarre, chi entra o esce di prigione, il condannato che va verso il patibolo.

Non fotografare il carceriere, il giudice e nessuno che indossi una toga o una divisa. Hanno già sopportato la violenza non aggiungere la tua. Loro debbono usare violenza, tu puoi farne a meno.

Non fotografare il malato di mente, il paralitico, i gobbi e gli storpi. Lascia in pace chi arranca con le stampelle e chi si ostina a salutare militarmente con l’eroico moncherino.

Non ritrarre un uomo solo perché la sua testa è troppo grossa, o troppo piccola, o in qualche modo deforme. Non perseguitare con i flash la ragazza sfigurata dall’incidente, la vecchia mascherata dalle rughe, l’attrice imbruttita dal tempo. Per loro gli specchi sono un incubo, non aggiungere le tue fotografie.

Non fotografare la madre dell’assassino e nemmeno quella della vittima. Non fotografare i figli di chi ha ucciso l’amante, e nemmeno gli orfani dell’amante. Non fotografare chi subì ingiuria: la ragazza violentata, il bambino percosso. Le peggiori infamie fotografiche si commettono in nome del diritto all’informazione.

Se è davvero l’umana solidarietà quella che ti conduce a visitare l’ospizio dei vecchi, il manicomio, il carcere, provalo lasciando a casa la macchina fotografica.

Non fotografare chi fotografa; può darsi che soddisfi solo un bisogno naturale.

Come giudicheremmo un pittore in costume bohémien seduto con pennelli, tavolozza e cavalletto a fare un bel quadro davanti alla gabbia del condannato all’ergastolo, all’impiccato che dondola, alla puttana che trema di freddo, ad un corpo lacerato che affiora dalle rovine? Perché presumi che il costume da free-lance, una borsa di accessori, tre macchine appesa al collo e un flash sparato possano giustificarti?”

Non credo che Gilardi si riferisse in modo esclusivo al soggetto della fotografia. Anche lui negli anni Cinquanta aveva fotografato un Sud contraddistinto soprattutto dalla miseria. Grandi fotografi hanno fotografato soggetti come quelli citati da Gilardi. Mi vengono in mente le fotografie di Giacomelli “E la morte avrà i tuoi occhi” o le foto di Gardin al manicomio nel suo lavoro “Morire di classe” con Carla Cerati, per non parlare di Diane Arbus, a cui la poesia di Gilardi era dedicata, o di Lisette Model o di Martin Parr. Penso che Gilardi si riferisse a due atteggiamenti del fotografo, all’atteggiamento del fotografo ingenuo che crede di fare con la fotografia un’opera di denuncia dei mali della società solo esponendo agli occhi degli altri tali mali senza considerare che già l’atto del fotografare modifica tale realtà, e all’atteggiamento del fotografo cinico che lo rende indifferente al mondo che passa davanti al suo obiettivo, che trasforma la macchina fotografica in un meccanismo automatico che prende il sopravvento su chi la usa, che perde la connotazione di appendice sensoriale del corpo e della mente umana. Gilardi dice che la macchina fotografica ha reso visibile ciò che era nascosto, evidente ciò che è stato rimosso. Il quotidiano lasciato immerso nell’ordinario e nell’abitudine può determinare la sua non visibilità. La fotografia è uno strumento per rendere il quotidiano qualcosa di epico, qualcosa di straordinario, il primo passo verso il rifiuto di una realtà abitudinaria, uniforme, stabile, definita una volta per tutte. La realtà non è un elemento scontato ma il prodotto di un incontro tra esterno e interno, di una dimensione che sta nel mezzo tra il determinismo e la creatività. Il libro di Sbrana, pur all’interno di un linguaggio fotografico classico e con un uso sapiente di alcuni meccanismi retorici, mette davanti ai nostri occhi il prodotto di una creazione che è stata realizzata a partire da materiali che la realtà gli ha messo a disposizione, talvolta casualmente sotto forma di situazioni improvvise, inaspettate che hanno reso possibili scatti rubati, come quello del falco che ha appena catturato un pesce, altre volte mediante un’attenta scrupolosa preparazione, ricerca, attesa che quel momento annunciato da altri segni premonitori si manifestasse. Moltissimo sono i ritratti, i primi piani e talvolta l’espressione del soggetto fotografato non dimostra il suo consenso. Certo dietro la pratica della fotografia, soprattutto di generi come la fotografia di strada o il reportage, ci sono aspetti eticamente discutibili. La fotografia può rivelarsi come un dono, come dice di praticarla Olivier Föllmi, come l’offerta di sé da parte di un soggetto per il piacere visivo di altri all’interno di una relazione profondamente umana che si costruisce prima di arrivare allo scatto, ma può essere anche una sorta di furto, il portar via qualcosa dell’identità propria di una persona, di un luogo per consegnarlo ad altri lontani nello spazio e nel tempo senza che vi sia uno scambio e una relazione ma solo una sorta di sfruttamento. Può essere un furto perché spesso c’è dietro uno scatto un atto di violenza, lo scatto realizzato non solo all’insaputa del soggetto ma anche contro o almeno senza il suo consenso. Fa parte forse del gioco, di un certo modo di fare fotografia che ha una sua importanza in un genere come quello del reportage, della fotografia di strada, un gioco che un’interpretazione pedante della legge sulla privacy sta mettendo in forse nei nostri paesi, con la conseguenza che verrà cancellata una parte delle nostra memoria, la memoria visiva che nei due secoli passati ha costituito un elemento fondamentale per la costruzione della memoria sociale. Nello stesso tempo la doppia natura della fotografa, quella del dono e del furto, pone di fronte al fotografo, ma anche a colui che guarda le fotografie, questioni etiche, morali che fanno della fotografia non un mero esercizio meccanico tecnologico ma una pratica profondamente umana, contraddistinta da scelte e da problemi che la tecnica e la tecnologia non risolvono, questioni che rimangono aperte. È in fondo lo stesso problema che si pone quando alla scienza chiediamo di affrontare questioni etiche. La scienza non ha strumenti per dirimere tali questioni. Non si può risolvere una questione etica con gli strumenti della scienza. La scienza ci può dire quali possono essere le conseguenze di una scelta, ma rimane un grumo che la scienza non può sciogliere. E il grumo ruoto intorno alla domanda “Ma questo è bene?”. Un grumo che richiede far nostri dei valori, prendersi la responsabilità della scelta senza poter ricorrere a calcoli, a procedure di delega. Lo stesso accade con la fotografia. Nessuno può rispondere alla scelta se fotografare qualcosa sia eticamente giusto sulla base di semplici osservazioni, descrizioni, informazioni. E una volta fatta la scelta non c’è riparo rispetto alle critiche perché oltre alla fotografia nella questione etica rientra anche l’uso che di essa viene fatto.

La risposta che questo libro suggerisce alla questione iniziale è che la fotografia non è la costruzione di un mondo virtuale, che ha perso il suo legame con la realtà, ma la costruzione di un punto di vista attraverso la frammentazione della continuità temporale, il congelamento di istanti che così sono sottratti all’azione distruttiva del tempo e la ricostruzione di un nuovo ordine, l’ordine della successione e degli accostamenti scelti in fase di montaggio del reportage, che completa il suo significato attraverso l’uso che di esso facciamo. Possiamo usare queste foto come specchietti per le allodole per turisti frettolosi, ma possiamo anche utilizzarle come strumento per accostarsi ad un mondo terribilmente complesso, per realizzare un avvicinamento graduale che potrebbe essere ostacolato da un contatto basato soltanto sugli aspetti più direttamente legati al dolore, alla povertà, alla miseria che una moda molto diffusa ha messo al centro della moderna produzione fotografica. L’accostamento attraverso la via estetica, in un’ottica che mantiene viva la prospettiva del senso del possibile e quindi della molteplicità di livelli che contraddistinguono la realtà, è un accostamento che può ridurre le resistenze legate al prevalere degli aspetti più dolorosi e più difficili da affrontare ed evita di trasformare la fotografia in una pratica di strumentalizzazione della sofferenza.

massimocec marzo 2013