- Home

- Pisa

- San Giuliano Terme

- Città

- Le città visibili

- Massa

- Genova

- Carrara

- Lucca

- Livorno

- Qui Bologna, nel giardino di Monet

- Modena

- Venezia

- Cremona e i liutai

- Roma

- Mare

- Luoghi

- Luoghi e non luoghi

- Camporaghena o il borgo del silenzio

- Saluti e salute da San Casciano dei Bagni

- San Pellegrino in Alpe, la via Vandelli, le Apuane e l’Appennino

- Liguria

- Versilia

- Scanno

- Bolgheri

- Putzu Idu: vacanza sarda con gatto selvatico

- Il ghetto di Venezia e le isole

- Le Apuane

- La Maremma in bicicletta

- Clusone

- San Leo e la Romagna

- La Certosa di Pisa

- Montefoscoli

- Lerma e il Parco delle Capanne di Marcarolo

- Luoghi e fotografia

- Viaggiare

- Teatro e maschere

- Riti feste e cerimonie

- Dalle immagini alla scrittura

- Filosofia e fotografia

- E se la fotografia fosse arte?

- Las Meninas

- Artista o artigiano

- Pittura e fotografia, continuità o frattura?

- Carlo Delli: Creazioni

- Carlo Delli e la fotografia di paesaggio

- Ho un mio stile personale?

- Una fotografia bella o la natura del bello nella fotografia

- Fotografia surrealistica tra senso di realtà e senso del possibile: Musil

- Ma allora, e il Neorealismo?

- Cartoline e paesaggi

- Nostalgia, inquietudine e fotografia

- Fotografia immagine memoria e storia

- La storia attraverso le immagini: ricordo di Chiara Frugoni

- La storia attraverso le immagini: Trionfo della morte e Francesco d’Assisi

- Foto storiche San Giuliano Terme

- Al liceo: foto di classe

- San Michele

- Tre fotografie

- Il ghetto di Venezia e le isole

- Alcune fotografie di mia madre e una di mio padre

- La fotografia nella narrativa di Tabucchi

- Pittura, vita quotidiana e street photography

- Il significato in fotografia, un aiuto da Wittgenstein

- Donna nella fotografia: The Family of Woman

- Chiacchiere in libertà

- Un po’ di tutto

- C’era una volta in Italia

- Ospiti

- Ospiti graditi

- Fotografi amici

- Bruno Ferraro

- Antonio Tabucchi e l’equinozio

- To Ukraine with love

- Vela o non vela?

- Antonio Tabucchi in diretta

- L’emù di Ceserani

- Dunedin: il volo dell’albatro

- La mia ammirazione per Jacinda

- Per Pisa

- L’aquilone di Remo Bodei

- Alla griglia e al Supercampiello

- Takapuna Beach

- Vecchiano-Pisa Luoghi e incontri: anni Novanta

- La Coppa America e la baracca del poeta

- Luna Rossa Ineos 7a1

- Le balene di Antonio Tabucchi

- Chi siamo

- Curatori

- Odellac: autobiografia di un professore sangiulianese

- Massimocec

- Commiati

- Amici

- Commiati sangiulianesi

- Gilberto Vento era mio cugino

- Aristide Moretti

- Enzo Matteoni

- Dagoberto Fontanelli

- Vero Pellegrini

- Milena Moriani

- Virgilio Guidi, Piero

- Michele Antognoli

- Marino Venturi

- Lara Venturi

- Ugo Bertini

- Spartaco Baldi

- Giulio Cerrai

- Raffaella Dell’Omodarme

- Luciano Lorenzi, il Topo

- Roberto Canesi

- Delia Garibaldi Magli

- Marzio Baldassari

- Sergio Pistelli

- Franco Frandi

- Strumenti

I miei autoritratti

L’autoritratto nasce dalla capacità e dalla volontà del soggetto di trasformarsi in oggetto, dalla volontà di esporsi allo sguardo altrui, talvolta superando la ritrosia del sé, il pudore del mostrarsi, altre volte sulla base di una spinta narcisistica ed esibizionistica, addirittura egocentrica. Non è comunque solo questa forma di esibizionismo che sta dietro all’autoritratto, ma anche una volontà di farsi oggetto nel senso della semplificazione arbitraria della molteplicità del reale, dell’io, che trasformandosi in oggetto a due dimensioni, in oggetto visibile, in traccia di una realtà complessa si rende riconoscibile anche a se stesso. L’io, che per sua natura sfugge ad ogni semplificazione, ad ogni riduzione ad oggetto, ad ogni reificazione, momentaneamente si lascia catturare per soddisfare il bisogno di dirsi, di rivelarsi a sé e agli altri anche attraverso la semplificazione, operazioni di taglio e di astrazione. La staticità per un momento e per scopi euristici vince l’instabilità continua del reale, la complessità dell’identità che non è mai uguale a se stessa, che per sua natura è continua contraddizione, continua lotta tra diversi e opposti, continuo rinnovarsi. Nell’autoritratto l’dentità si lascia catturare in uno dei suoi molteplici aspetti grazie alla fotografia che il fotografo scatta a se stesso.

L’autoritratto nasce dalla capacità e dalla volontà del soggetto di trasformarsi in oggetto, dalla volontà di esporsi allo sguardo altrui, talvolta superando la ritrosia del sé, il pudore del mostrarsi, altre volte sulla base di una spinta narcisistica ed esibizionistica, addirittura egocentrica. Non è comunque solo questa forma di esibizionismo che sta dietro all’autoritratto, ma anche una volontà di farsi oggetto nel senso della semplificazione arbitraria della molteplicità del reale, dell’io, che trasformandosi in oggetto a due dimensioni, in oggetto visibile, in traccia di una realtà complessa si rende riconoscibile anche a se stesso. L’io, che per sua natura sfugge ad ogni semplificazione, ad ogni riduzione ad oggetto, ad ogni reificazione, momentaneamente si lascia catturare per soddisfare il bisogno di dirsi, di rivelarsi a sé e agli altri anche attraverso la semplificazione, operazioni di taglio e di astrazione. La staticità per un momento e per scopi euristici vince l’instabilità continua del reale, la complessità dell’identità che non è mai uguale a se stessa, che per sua natura è continua contraddizione, continua lotta tra diversi e opposti, continuo rinnovarsi. Nell’autoritratto l’dentità si lascia catturare in uno dei suoi molteplici aspetti grazie alla fotografia che il fotografo scatta a se stesso.

Attraverso le immagini che si trovano in questa pagina, fotografie scattate nell’ambito di un corso sull’educazione all’immagine tenuto da Roberto Evangelisti e conclusosi con una mostra “Io mi vedo così”, c’è quindi il tentativo di comunicare qualcosa di me, ma questo qualcosa non riguarda direttamente la mia identità. Il mezzo attrae su di sè, concentra sulle proprie caratteristiche la maggior parte delle attenzioni. Il mezzo non è neutro ma determina il risultato. L’autoritratto è il prodotto di una ricerca portata avanti utilizzando il mezzo fotografico, e l’immagine fotografica è uno dei fini della ricerca stessa. Per questo motivo è possibile dubitare su che cosa della mia identità esprimano i miei autoritratti. Il contenuto rispetto all’identità, alla verità della mia identità non è chiaro, non è vero anche se forse è autentico. Le fotografie che presento sono solo tracce che possono portare da qualche parte, ma si interrompono appena la meta inizia a delinearsi, non hanno un seguito come invece accade nei racconti con lieto fine ma anche quelli con concluisioni darammatiche. Attraverso le tracce lasciate dalle mie foto non si può giungere a svelare alcun mistero. Del resto l’io è solo la storia che attraverso quelle tracce riusciamo a raccontare, una storia senza conclusione, una storia aperta non perché, a causa dei nostri limiti percettivi, non riusciamo a vedere oltre, ma forse perché non c’è alcuna entità profonda da portare alla luce, una rivelazione da mostrare. L’io in fondo è una costruzione del soggetto e delle relazioni che il soggetto riesce ad instaurare con gli altri e con il mondo esterno. Ciò che si può raccontare dell’io è questa opera di costruzione e di collaborazione. Non bisogna mai credere pienamente alle storie che ci raccontano e che ci raccontiamo e ancor meno alle storie che le fotografie raccontano come se fossero rivelazioni. Sono anch’esse parte della stessa storia che costruiamo narrandola.

La foto come autoritratto è una messa in scena, è una sorta di prodotto creato da una regia più o meno intenzionale e perciò falsa anche se rivelatrice di elementi autentici di realtà. Le storie come autobiografie sono forme di terapia psicanalitica, dove è più importante la costruzione del senso rispetto alla verità. La psicanalisi costituisce la dimensione emblematica della natura dell’autoritratto e dell’autobiografia. L’interpretazione dei sogni non è un processo di scoperta, e Popper l’aveva già intuito, ma un’invenzione, una interpretazione che ha come scopo la riapertura di un canale comunicativo che si era chiuso, la riapertura di un dialogo che si era interrotto e non la scoperta di una verità nascosta.

Le mie non sono neppure fotografie originali. Ha ragione Bob Evangelisti quando dice che tutte le foto che scattiamo sono solo copie di altre foto che abbiamo già visto. L’invenzione visuale è sempre più difficile a mano a mano che cresce l’archivio delle immagini scattate e disponibili al nostro sguardo. È sempre più probabile che le foto siano riesumazioni di altre foto piuttosto che immagini totalmente originali. Anche le mie foto non sono altro che questo perché, anche se non lo sappiamo, alcune delle foto che vediamo si fissano nella nostra memoria e agiscono come modelli inconsci, diventano una sorta di vocabolario visuale cui attingiamo ogni volta che produciamo una nuova immagine attraverso lo scatto di un clic. A pensarci bene, l’immagine funziona come la parola, come la lingua attraverso la quale produciamo frasi. C’è un repertorio di elementi semplici e una grammatica che, come per le lingue, mutano nel tempo; noi, grazie a questi due strumenti, componiamo frasi come produciamo immagini. E il significato delle frasi, come il significato delle immagini, non è dato da un impenetrabile contenuto mentale privato, ma, come ha insegnato Wittgenstein, dal loro uso in un contesto, in una forma di vita.

Eppure, nonostante ciò, la creatività rimane alla base della produzione di fotografie. Tranne le eccezioni che chiamiamo plagio, tutte le fotografie, come tutte le frasi, sono uniche e originali perché la creatività, nella sua forma più evoluta, non è altro che padronanza della grammatica e del vocabolario che abbiamo a disposizione utilizzati per produrre nuovi oggetti e, a livelli più alti, nuove regole e nuovi vocabolari che, a loro volta, danno origine dalla produzione di nuove fotografie e di nuove frasi. Nel momento in cui nasce la regola, come nel momento in cui nasce una tradizione, potenzialmente si costruisce anche la possibilità di infrangerla e di produrne una nuova. La storia della pittura e la storia della musica sono esempi eclatanti di tale dinamica. Quando una forma espressiva ha esaurito le sue possibilità o semplicemente non risponde più a determinati bisogni espressivi, allora è la forma stessa che divene l’oggetto del cambiamento. Del resto anche la scienza non è estranea a questa dinamica. Oramai sappiamo, da Popper e, in diversa prospettiva, da Khun in poi, che essa non cresce per sedimentazioni successive, con linearità progressiva, ma per salti, per creazione di contesti teorici temporanei e per rivoluzioni che li scardinano e li ricreano.

Anche le mie foto nascono da modelli che ho visto, ho ammirato e ho interiorizzato. Li ho rintracciati sfogliando i miei libri e talvolta li ho utilizzati spudoratamente. La foto in cui l’io colto dall’obiettivo nell’attimo in cui preme il clic della macchina fotografica mentre si riflette sulla stampa del celebre quadro di Picasso che riproduce Las meninas di Velsquez non è altro che l’enunciazione visiva di questa idea. Il gioco della citazione è qui esplicito ed elevato alla massima potenza. Picasso cita Velasquez, il fotografo ritrae Picasso prendendo il posto del pittore grazie al gioco dei riflessi. Tutto trae il suo fondamento da qualcos’altro, tutto si crea grazie al gioco delle citazioni e dei riflessi. Ogni immagine è una copia parziale e originale di un’altra e il fotografo non fa altro che inserirsi in questa catena di immagini realizzando una nuova configurazione di quei pochi elementi che abbiamo a disposizione. La catena trae origine dalla mente, una mente in cui ogni immagine nasce da un antenato, da un modello e, nello stesso tempo, diventa espressione nuova; l’io fotografo che scatta la sua foto è solo colui che per un attimo conclude questa catena, una catena che si riapre non appena l’immagine si fissa sulla carta, sullo schermo della macchina fotografica, sul monitor di un computer e si rende disponibile al proprio sguardo e allo sguardo altrui.

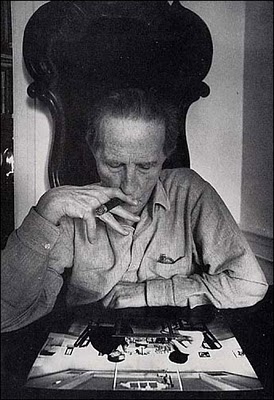

Un altro modello che si manifesta in modo prepotente dietro le mie foto è la celebre fotografia di Eugenio Montale che guarda un’upupa scattata da Ugo Mulas. In quella foto ci sono due profili uno di fronte all’altro, due profili che si contrappongono. Il profilo umano di Montale che si impossessa del profilo dell’oggetto imbalsamato, lo domina attraverso lo sguardo. È un modello che permette un’incredibile quantità di relazioni e di possibilità espressive perché il legame tra due soggetti, uno di fronte all’altro, evoca senza definire, suggerisce senza dichiarare. È una relazione che necessita dell’immaginazione, una relazione che spetta al lettore scoprire o inventare entro lo spazio ristretto occupato da due soggetti.

In una delle foto che si rifanno a questo modello il mio volto guarda un finto gabbiano, è attratto da questo oggetto che evoca qualcosa d’altro. La curiosità dello sgurdo che si coglie nel volto può essere la curiosità del fotografo che non guarda la realtà ma le sue tracce che si presentano sotto forma dell’analogo. Il volto è incuriosito dall’oggetto e l’oggetto è un’apertura sul mondo, su una realtà inaspettata che non è riducibile al referente cui l’oggetto direttamente rimanda. Ma che cosa sia questa realtà la foto non lo indica. L’oggetto guardato non è solo il sostituto della realtà in quel momento assente o lontana, ma è lo strumento che contribuisce a creare una nuova realtà che viene lasciata in preda all’immaginazione di chi guarda. Noi viviamo il rapporto con la realtà grazie a questi mediatori, a questi oggetti fisici che diventano, entro la rete delle relazioni che la nostra mente e le nostre emozioni producono, oggetti culturali, riferimenti ad altro che però non rivelano in modo esplicito il loro legame, che richiedono la collaborazione attiva del lettore. Altro non sono le nostre fotografie che stimoli che ciascun lettore può raccogliere elaborando una proria interpretazione. Solo la presenza della parola, della didascalia può chiudere l’apertura introdotta dalla fotografia. In tal caso la parola diventa un elemento chiarificatore che però può essere la voce che cancella il sogno, come accade nella prima parte del bellissimo Gita al faro di Virginia Woolf, quando il padre con le sue previsioni cancella l’aspettativa della figlia legata alla gita già progettata.

Nelle mie foto il volto, il mio volto, è ormai solcato dalle rughe. I capelli sono pochi e sono bianchi. Non può essere altrimenti perchè la foto non inganna per quanto rigurda questi aspetti esteriori, a meno che non si trasformi in una maschera attraverso il fotoritocco. La fotografia non può che registrare il dato, il fatto che cade nel campo ottico dell’obiettivo. Ma la sua verità si limita a questo mentre la sua capacità comunicativa non si esaurisce in questa registrazione passiva della realtà. Va oltre come va oltre i limiti dell’età lo sguardo curioso del vecchio che è però può essere letto come uno sguardo che ancora indaga, che esplora, che non si arrende, che si lascia prendere dalla curiosità dell’altro, del mondo. Questa è la mia interpretazione, la mia didascalia. Ma nel momento in cui viene esplicitata, la didascalia cancella tutte le altre possibilità interpretative, le ammutolisce e depotenzia la capacità evocativa della fotografia. Per questo la didascalia non è una necessità ma una scelta. Per questo le foto con didascalia sono profondamente diverse dalle foto senza didascalia anche se sono le stesse foto.

Altre immagini aprono squarci sul presente e sul futuro. Anche in questo caso ho usato un modello: alcune foto di Luigi Ghirri. Proprio al futuro rimanda la citazione della bella foto di Ghirri “Alpe di Siusi” riprodotto anche sulla copertina di una raccolta di racconti di G. Celati, Quattro novelle sulle apparenze. I quattro racconti sono una sorta di novelle filosofiche che rimandano alla necessità di conquistare la perplessità come atteggiamento utile per affrontare l’esistenza. Ma nella foto di Ghirri c’è anche il tema della serenità, dello sguardo di chi non si aspetta più niente dalla vita come accade per i vecchi. Io vedo in quella foto l’immagine di un futuro visto come una passeggiata su un terreno non impervio, un’immagine che sembra una foto ricordo ma non lo è. È uno sguardo su ciò che verrà, su cosa ci aspettiamo una volta che gli anni della vita sono in gran parte trascorsi. Io ho letto questa immagine e l’ho usata come l’immagine di un paesaggio dell’anima visto come una vacanza in cui la coppia di anziani rifugge dal sovraccarico degli impegni quotidiani, ma anche da quello delle avventure organizzate, dal bisogno del gruppo e dal bisogno di vivere la vita come una sfida continua. C’è la montagna, ma non c’è il sentiero impervio, non c’è neppure lo strapiombo delle cime, il sublime romantico delle grandi vette. C’è un altopiano coperto da prati e il cammino non segue neppure un sentiero. Si avanza liberamente per i prati. I due vecchi solitari si tengono per mano come i bambini e guardano davanti a sé mentre il fotografo li ritrae di spalle. Qual è la loro meta? Da dove vengono? Come sono i loro volti? Ad una certa età le attese per ciò che la vita può darci si riducono e certe domande sembrano inutili. La presenza e il suo come è ciò che contano. Il paesaggio raffigurato descrive un’atmosfera serena, quasi monastica, immersa nel silenzio e nella tranquillità, un silenzio e una tranquillità che possono aiutare a riflettere su se stessi, sulla propria vita, a rievocare il passato senza rimorsi o rimpianti, ma con intento conoscitivo, riflessivo perché il silenzio e la quiete aiutano a parlare prima di tutto con se stessi. L’unica attesa forse è quella di un percorso finale sereno, in compagnia di chi è da sempre stato vicino. Il volto che guarda la scena però può nascondere anche l’inquietudine che la solitudine e il silenzio possono alimentare. In quel volto c’è forse anche la paura di quell’immenso e monotono spazio che si apre di fronte ai due solitari e anziani camminatori, una paura che con l’età diventa sempre più presente, la paura della solitudine. Allora si riaffaccia il bisogno di stare tra le persone, di sentire accanto a sé la presenza fisica degli altri. La contraddizione è una molla che muove la nostra storia personale e tale contraddizione non ha soluzioni. Un altro foto mi vede circondato dagli edifici della piazza all’Anfiteatro a Lucca. La città, le sue vie, le sue piazze, la gente che si muove, cammina, vive in mezzo a questi edifici che costituiscono il mio mondo, il mondo di persone che cercano di vivere la loro vita, la loro storia, l’unica storia per veramente è degna di essere raccontata. La cornice di questa storia sono i luoghi in cui ci accade di vivere e che la fotografia può fissare, rendere meno opachi. Le due realtà non si escludono, ma si richiamano continuamente in susseguirsi di momenti che non ha fine. Ma non c’è contraddizione. La fotografia richiama letture, e in questo caso richiama le bellissime pagine di Enzo Bianchi contenute in Ogni cosa alla sua stagione, dove le stagioni sono quelle della nostra vita, di una vita che giunta ad una certa età può permettersi di guardare indietro il passato con un certo distacco, se riesce ad accettare che ogni cosa appartiene alla propria stagione. Molti degli oggetti ritratti nelle mie fotografie autoritratto sono luoghi della memoria, tracce del passato, un passato non guardato con nostalgia, ma come un evento oggettivo che sta di fronte. Non c’è rimpianto, non c’è nostalgia in quello sguardo, c’è la stessa curiosità che c’è verso il futuro. Anche il passato è un altro rispetto al presente, è o può essere oggetto di una scoperta che il presente permette di fare grazie alla lente di cui è dotato e che riflette la realtà in modo diverso rispetto a quella che ci è servita nel momento in cui determinate esperienze sono state vissute. L’occhio rivolto al passato, soprattutto l’occhio di chi ha già vissuto gran parte della sua vita ed è consapevole di ciò e non cerca di sottrarsi al suo destino, somiglia all’occhio distaccato dello storico che esamina i suoi documenti.

In una foto guardo con interesse il Che Guevara ritratto da Burri. Anche in questo caso c’è un modello e questo modello è un’altra foto di Mulas, è la foto di Duchamp che a sua volta guarda una immagine di due personaggi che giocano a scacchi, un uomo con gli occhiali ben vestito e una donna nuda. L’immagine che Duchamp sta guardando è un’immagine surrealista, che ricorda i film di Bunuel. L’espressione di Duchamp è un’espressione assorta e concentrata come quella del critico che riflette, che scruta, che segue un suo pensiero legato a ciò che sta guardando. Mi sono accorto di aver un’espressione simile, ma cosa potrebbe suscitare in me la foto del Che. Non sono mai stato un rivoluzionario e l’accostamento del mio volto alla foto del Che non può suscitare l’evocazione di un mito inseguito in gioventù, non può essere un’espressione di nostalgia. Forse c’è un po’ di rimpianto per non essere stato troppo rivoluzionario, forse l’espressione nasce dall’accostamento di cose che non sono mai state insieme, il mio pensiero, l’immagine di me stesso collocato nel mondo e la ribellione, la rottura con la tradizione, con la tranquillizzante atmosfera della casa di famiglia, un accostamento che può produrre qualcosa di nuovo e che può gettare nuova luce sulla realtà, che può creare una nuova realtà grazie ad una sintesi in grado di riunire ciò che prima era separato, la ragione e l’emozione, l’ideale, l’utopia e la concretezza in un mondo che sta uccidendo il futuro. Oggi viviamo in un mondo che ha bisogno di uno sguardo rivoluzionario, che apra nuove possibilità, che faccia intravedere nuove forme di vita. Quelle all’interno delle quali stiamo vivendo si stanno richiudendo su di noi con una pressione che diventa sempre più soffocante e limitata. Il futuro sembra già scomparso e lentamente anche il presente sta perdendo spessore, sta riducendosi all’istante che è cosa ben diversa dal presente. Viviamo con la paura che ci rimanga solo il ricordo di un mondo che fino ad oggi abbiamo criticato e ora rischiamo di rimpiangere. La rivoluzione di cui abbiamo bisogno riguarda tutti, in primo luogo noi vecchi che abbiamo consegnato questo mondo alle nuove generazioni e di questo portiamo la responsabilità. Abbiamo un debito verso i giovani, il nostro bisogno di una atmosfera serena che ci accompagni nell’ultimo tratto della vita deve fare i conti con questo debito che non possiamo evitare di pagare. Forse il mio sgurdo rimanda alla consapevolezza di aver fatto troppo poco, di essersi adagiato su una situazione di comodo che non teneva conto del futuro, di essere stato un cattivo padre dal punto di vista del rapporto tra generazioni. Certamente l’immagine del Che è anche inadeguata sul piano pratico. Per la rivoluzione che oggi è necessaria non c’è bisogno di grandi ideali, di montagne da scalare, di sfide all’ultimo sangue. In fondo credo di condividere pienamente l’idea di Brecht che in Dialoghi di profughi chiama fortunato il paese che non ha bisogno di eroi e oggi poterne fare a meno sarebbe un grande regalo per noi tutti. Un paese ideale dovrebbe essere un paese in cui non c’è bisogno di ideali per cui sacrificarsi e morire perché gli ideali fanno parte della vita quotidiana. Un paese dove è inutile la retorica perché non c’è bisogno di convincere, di attirare dalla propria parte gli altri per sconfiggere un nemico. Purtroppo questo non è il nostro mondo e possiamo godere dei nostri piccoli piaceri solo nei ritagli di spazio e di tempo che i grandi fatti, i grandi eventi, i grandi discorsi, i grandi personaggi non hanno ancora occupato. Noi siamo vittime del vento della storia, ne siamo travolti, non ci appartiene. La rivoluzione di cui abbiamo bisogno è una rivoluzione che parte da noi, è una rivoluzione sommessa, senza clamori, senza ghigliottine, senza fucili, è la rivoluzione che parte dal nostro modo di vivere, di consumare, di entrare in relazione gli uni con gli altri e che toglie la scena ai grandi personaggi. Ed è sempre più forte la paura di non farcela, di aver esaurito le energie e il tempo a disposizione per riuscire a farcela. Forse sono questi i pensieri e le paure che stanno dietro a questo mio autoritratto.

In un’altra foto guardo il volto di Monica Bellucci ritratto da Scianna. Lo sguardo non è quello di chi rimpiange ma quello di chi guarda un oggetto con distacco. Anche la bellezza, la giovinezza fanno parte del passato e sarebbe inutile pensare di farli rivivere inseguendo il mito dell’eterna gioventù. La rincorsa all’eterna giovinezza è uno dei modi con cui oggi si vive la vecchiaia, ma per fortuna è un modo che non mi riguarda e la mia pigrizia mi aiuta.

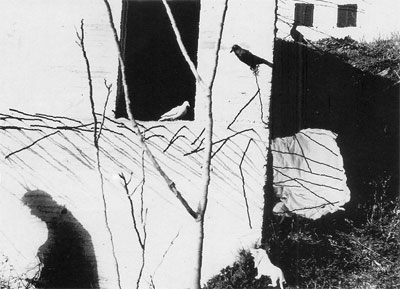

Ancora altre foto ritraggono ombre, tracce evanescenti delle persone che scompaiono appena l’oggetto che le produce si allontana. Luce e ombra sono le componenti fondamentali delle fotografie. Luce e ombra sono anche le componenti fondamentali della nostra identità, un’identità che non si svela mai nella sua interezza, un’identità che si espone solo a momenti, a tratti. La fotografia fissa queste tracce ma non va oltre, non può andare oltre. Luci e ombre sono destinate a rimanere.

È possibile chiedersi se le foto sono la riproduzione, la riflessione speculare di una realtà, di un io che le precorre, e quindi se queste foto sono vere. Debbo riconoscere che queste riflessioni sono venute dopo le foto, che le foto sono venute prima delle parole. Fotografie e parole non rivelano la realtà ma contribuiscono a costruire il senso che ci permette di collegare le tracce attraverso le quali l’io si rivela, tracce, segni che fanno parte dell’io stesso, così come la fotografia e le parole fanno parte dell’autenticità di ciò che descrivono. Luce e ombra rivelano, nascondono, suggeriscono, occultano, mostrano, tolgono e il volto è sempre una parte di un tutto che non è un’entità ma una molteplicità, un’eterogeneità di elementi. È inutile cercare di cogliere il tutto perché non c’è. C’è solo il gioco delle luci e delle ombre qui ed ora.

Non c’è un io che precorre e si rivela attraverso quelle immagini e quelle parole, ma c’è un io che si si costruisce attraverso quelle immagini e quelle parole per cui nessuna foto è vera, se con verità intendiamo il rispecchiamento della realtà, ma tutte le buone fotografie sono autentiche. Il nostro volto, come la nostra identità, cambia continuamente e talvolta sentiamo il bisogno di di riconoscerlo, di seguire il suo profilo. La fotografia può aiutarci a rintracciarlo e a riconoscerlo mentre prende forma come accade quando ci guardiamo allo specchio e ci vediamo sempre come una prima volta.

febbraio 2012 massimocec

Leave a reply