- Home

- Pisa

- San Giuliano Terme

- Città

- Le città visibili

- Massa

- Genova

- Carrara

- Lucca

- Livorno

- Qui Bologna, nel giardino di Monet

- Modena

- Venezia

- Cremona e i liutai

- Roma

- Mare

- Luoghi

- Luoghi e non luoghi

- Camporaghena o il borgo del silenzio

- Saluti e salute da San Casciano dei Bagni

- San Pellegrino in Alpe, la via Vandelli, le Apuane e l’Appennino

- Liguria

- Versilia

- Scanno

- Bolgheri

- Putzu Idu: vacanza sarda con gatto selvatico

- Il ghetto di Venezia e le isole

- Le Apuane

- La Maremma in bicicletta

- Clusone

- San Leo e la Romagna

- La Certosa di Pisa

- Montefoscoli

- Lerma e il Parco delle Capanne di Marcarolo

- Luoghi e fotografia

- Viaggiare

- Teatro e maschere

- Riti feste e cerimonie

- Dalle immagini alla scrittura

- Filosofia e fotografia

- E se la fotografia fosse arte?

- Las Meninas

- Artista o artigiano

- Pittura e fotografia, continuità o frattura?

- Carlo Delli: Creazioni

- Carlo Delli e la fotografia di paesaggio

- Ho un mio stile personale?

- Una fotografia bella o la natura del bello nella fotografia

- Fotografia surrealistica tra senso di realtà e senso del possibile: Musil

- Ma allora, e il Neorealismo?

- Cartoline e paesaggi

- Nostalgia, inquietudine e fotografia

- Fotografia immagine memoria e storia

- La storia attraverso le immagini: ricordo di Chiara Frugoni

- La storia attraverso le immagini: Trionfo della morte e Francesco d’Assisi

- Foto storiche San Giuliano Terme

- Al liceo: foto di classe

- San Michele

- Tre fotografie

- Il ghetto di Venezia e le isole

- Alcune fotografie di mia madre e una di mio padre

- La fotografia nella narrativa di Tabucchi

- Pittura, vita quotidiana e street photography

- Il significato in fotografia, un aiuto da Wittgenstein

- Donna nella fotografia: The Family of Woman

- Chiacchiere in libertà

- Un po’ di tutto

- C’era una volta in Italia

- Ospiti

- Ospiti graditi

- Fotografi amici

- Bruno Ferraro

- Antonio Tabucchi e l’equinozio

- To Ukraine with love

- Vela o non vela?

- Antonio Tabucchi in diretta

- L’emù di Ceserani

- Dunedin: il volo dell’albatro

- La mia ammirazione per Jacinda

- Per Pisa

- L’aquilone di Remo Bodei

- Alla griglia e al Supercampiello

- Takapuna Beach

- Vecchiano-Pisa Luoghi e incontri: anni Novanta

- La Coppa America e la baracca del poeta

- Luna Rossa Ineos 7a1

- Le balene di Antonio Tabucchi

- Chi siamo

- Curatori

- Odellac: autobiografia di un professore sangiulianese

- Massimocec

- Commiati

- Amici

- Commiati sangiulianesi

- Gilberto Vento era mio cugino

- Aristide Moretti

- Enzo Matteoni

- Dagoberto Fontanelli

- Vero Pellegrini

- Milena Moriani

- Virgilio Guidi, Piero

- Michele Antognoli

- Marino Venturi

- Lara Venturi

- Ugo Bertini

- Spartaco Baldi

- Giulio Cerrai

- Raffaella Dell’Omodarme

- Luciano Lorenzi, il Topo

- Roberto Canesi

- Delia Garibaldi Magli

- Marzio Baldassari

- Sergio Pistelli

- Franco Frandi

- Strumenti

Per Pisa

Preferisco ricordare incontri e luoghi, decisamente non turistici, ma significativi; come quando mi imbattei una domenica mattina in Fausto Guccinelli mentre mia moglie ed io andavamo a comprare la pasta fresca presso il negozio di una signora molto simpatica vicino a Via Vespucci, la nostra abitazione nell’anno sabbatico 94-95. La fermata al caffè nella Galleria Gramsci e poi alla pasticceria facevano oramai parte del nostro percorso. Prima di sbucare dalla galleria davamo uno sguardo al negozio che vendeva oggetti importati dalla Tailandia, paese che conosciamo molto bene e che è a noi molto caro. Fausto – che avevo conosciuto a casa di Antonio – era in compagnia di Ugo Riccarelli. Dopo le presentazioni mia moglie, avendo sentito che Ugo aveva trascorso una lunga permanenza a Londra, si mise a parlare in inglese; per evitare che Fausto fosse escluso dalla conversazione si ritornò alla lingua del “sì” e ci fu detto che la permanenza di Ugo a Londra era stata legata a un’operazione: Le scarpe attorno al cuore” fu il primo omaggio librario di Ugo. A questo seguirono L’angelo di Coppi di cui vorrei ricordare la dedica: “Al grande Bruno che sta di là dal mondo, eppure è qui … a cercare a cercare” (a parte il “grande Bruno” che non mi merito, l’idea di “cercare” mi sta a pennello) ma, in particolar modo, l’affettuosa dedica a Fausto “A Fausto Guccinelli, che da molti anni pedala con me.” Io non dovevo pedalare tanto per trovare Ugo all’Ufficio Stampa del Comune in compagnia di Athos Bigongiali.

Qui Ugo mi parlò di un suo progetto che sarebbe diventato qualche anno dopo Un uomo che forse si chiamava Schulz; il nome mi colpì e, pur non conscendo la trama del romanzo, azzardai di dirgli che Schulz era il nome di un mio caro studente samoano che avevo un po’ protetto perché spaesato nel contesto sociale neozelandese e nelle classi di italiano. Schulz mi spiegò che il suo nome come quello di tanti altri, era dovuto a una forte presenza tedesca all’inizio del ventesimo secolo. Schulz si era iscritto nel mio corso su Calvino perché aveva vissuto in Italia per un breve periodo quando giocava a rugby e non voleva dimenticare la lingua che gli piaceva tanto: era fiero della sua pronuncia, specialmente delle vocali. Durante la lettura della “Nota 1960” all’edizione di I nostri antenati in cui Calvino menziona Stevenson, gli avevo chiesto se aveva scalato la montagnola vicino alla capitale Pago Pago (pronunciata “Pango Pango”) per visitare il luogo dove è sepolto Tuisala, questo il nome che gli abitanti gli avevano detto e che letteralmente vuol dire “colui che racconta storie.” Schulz aveva visitato quel cocuzzolo di montagna, il monte Vaea, dove era stato sepolto in vista dl mare e si ricordava anche parte della nenia, una specie di “requiem”, che gli abitanti avevano composto per l’occasione e che tuttora cantano per esprimere dolore e tristezza.

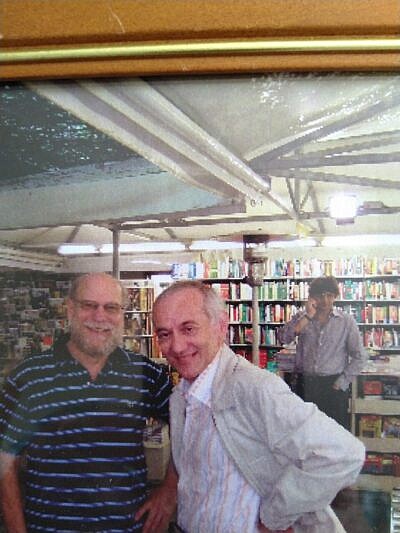

A questo punto Athos, che finora era rimasto silenzioso, ci interruppe e solo dopo capii perché: il suo interesse nello scrittore era documentato nei suoi scritti e nel testo ispirato a Stevenson che stava preparando per le feste natalizie. Perdetti di vista Ugo per alcuni anni ma, sempre per coincidenza e per la forza magnetica di quei percorsi che sono iscritti chissà dove – mi trovai alla Feltrinelli il 14 luglio del 2004 alla presentazione di Il dolore perfetto; trovarmi in Italia in estate era una situazione unica perché le nostre vacanze universitarie vanno da dicembre a febbraio: per anni mi sono perso l’estate. Claudio Pitschen scattò la foto che conservo con grande affetto alle 18.44, l’ora è segnata sul retro.

Nei giorni che seguirono Athos, di cui conoscevo Le ceneri del Che (1996) e Ballata per un’estate calda (1998), mi parlò di un imminente tournée negli States e del suo interesse nella sociologia degli italiani che vi sono arrivati nell’arco di vari secoli; inutile dire che avevamo trovato un terreno molto fertile per i nostri incontri: avevo esperito sulla pelle che cosa voleva dire migrare, lo straniamento linguistico e sociale, l’ibridismo linguistico che molto spesso ne segue; e il continuo sforzo di mantenere “incontaminata” la propria lingua, specialmente per uno come me che l’insegna all’estero. Un mio collega universitario aveva coniato il termine “italiese” per indicare la parlata ibrida di chi, subendo l’egemonica forza dell’inglese, trovava più facile italianizzare parole di uso comune: da “car” (automobile) si arrivava a “carro”, da “market” a “marchetta” e a situazioni linguistiche alquanto equivoche come quella in cui due signore si incontrano e una dice: “Maria, non posso venire con te perché devo andare a fare marchetta.” Paronimi (o “false friends” come li chiamano in inglese) sono le trappole più comuni; basti pensare a “library”, biblioteca e libreria “bookshop”.

Per parte dell’anno sabbatico 98 ho abitato dalle parti della Livornese; arrivavo in bicicletta a San Piero a Grado dove avevo fatto la conoscenza del parroco e sapevo di poter godere di un po’ di frescura all’interno della basilica e di una simpatica chiacchierata: era molto interessato all’Australia dove alcuni suoi parenti erano emigrati dopo la guerra ma non si ricordava in quale città e aveva perso i contatti con loro. San Piero a Grado era solo una fermata prima di prendere la bigattiera e la via del mare per tuffarmi in quel Tirreno che a novembre era desolato: solo una famigliola di tedeschi e qualche giovanotto americano, forse un militare di Camp David; gli italiani considerano troppo freddo quel mese per fare il bagno mentre agli antipodi, dove le acque dell’oceano sono sempre gelide, quelle acque erano per me anche fin troppo tiepide. Anche per questo Antonio mi aveva dato del “matto” e avevo subito un forte rimbrotto quando gli dissi che spesso raggiungevo Bocca d’Arno percorrendo lo stradone che considerava troppo pericoloso ma aveva approvato la sosta a quel baretto che avevo descritto “decadente”.

Troppi sono i percorsi pisani che mi hanno permesso di costruire una mappa della città a seconda dei miei bisogni e del mio mezzo di trasporto: la bici mi portava sulle piagge e a San Michele e, dalla casa dove ho abitato nel 1998, mi portava alla Normale. Avevo avuto la fortuna di conoscere Alfredo Stussi che, quando si assentava dal suo studio, mi permetteva di farne uso: era un privilegio straordinario entrare in portineria, ritirare la chiave, salire quelle scale coperte dal tappeto rosso e poi, in cima subito a sinistra, c’era il suo studio. Le mie ricerche non avrebbero avuto successo senza la sua generosa collaborazione e senza i tanti consigli che mi diede per destreggiarmi nell’ambiente della Normale. L’uso di un computer e della posta elettronica erano un lusso che non mi sarei mai aspettato.

La biblioteca della Normale era per me un luogo sacro e pauroso: scendere nelle viscere della Piazza dei Cavalieri, percorrere quei corridoi sotterranei, arrivare al mio tavolo sotto la Torre dell’Orologio, rappresentava una discesa agli inferi di stampo dantesco. Dapprima emozionato e poi rinfrancato dalla frequenza delle mie visite acquistai dimestichezza con l’ambiente grazie anche a un bibliotecario, Mario Russo. Non si poteva non notarlo: di stazza notevole, la zazzera bianca, sempre con un maglione blu e un sorriso bonario e paterno, Mario – che mi suggerì subito di darci del tu, eravamo coetanei, – divenne un punto di riferimento alla Normale. Ci scoprimmo entrambi napoletani (almeno mio padre era natio di Anacapri); amanti della natura e, specialmente della buona cucina: conobbi sua moglie Venere e fui invitato varie volte a casa loro. Altra coincidenza che ci accomunò: sua figlia Sara aveva frequentato la stessa scuola in cui era andato mio figlio Fabrizio durante uno dei miei sabbatici a Pisa e lo ricordava come il “kiwi” che stentava con la lingua ma era bravo in matematica.

La Normale fu anche il teatro di quella che considero la mia più prestigiosa “performance” (ancora più di Oxford, Cambridge e Trinity College) non solo per la sede ma perché l’invito mi era stato esteso da Remo Bodei nella Classe di Filosofia. “Arte combinatoria e processi di pensiero in Le città invisibili” fu il titolo della mia presentazione, pubblicata su una rivista di filosofia il cui editore era presente quella sera. A Bodei debbo anche la più memorabile serata della Pisa storica: la luminaria per San Ranieri vista dal balcone della sua casa sul Lungarno Gambacorti.

Alla Sapienza, in Piazza Dante, al terzo piano ero stato introdotto nel Dipartimento di Italianistica dall’amico Curti e avevo fatto subito amicizia con Marco Santagata e “il Paci”, così mi era stato detto di chiamare l’insigne studioso Umberto Carpi. A Marco Santagata ed altri colleghi ero grato per preziosi doni librari; in nuova Zelanda – a quell’epoca non c’era ancora “Amazon” – i libri dall’Italia costavano tantissimo; a parte quelli nella biblioteca universitaria, il mio studio era l’unico altro ambiente in cui si potevano trovare. I libri li mandavo con le poste italiane: grandi sacchi di iuta ai quali si doveva legare con lo spago un cartellino rigido: niente piombino, tariffa M (via mare), un massimo di 30 chili. La sacca viaggiava aperta e non si è mai perso un volume e le poste italiane gentilmente ne facevano omaggio al destinatario; quando, dopo tre mesi, era recapitata nel mio studio invitavo (a turno) gruppi di studenti che si divertivano ad aprirla e a riporre i libri al posto giusto sugli scaffali. L’ufficio postale vicino al Comune era quello al quale trasportavo la sacca – grazie all’assistenza, a turno, di vari colleghi pisani che hanno contribuito a fare contenti tanti studenti desiderosi di approfondire la conoscenza della lingua e letteratura italiana.

Tra i colleghi di Piazza Dante vorrei ricordare Lorenzo Greco che mi aveva chiesto se mi avrebbe fatto piacere visitare l’Accademia Navale a Livorno e di fare una lezione ai cadetti; l’dea mi entusiasmò ma poi ci ripensai: che cosa potevo dire a questi cadetti? Ho pensato a Calvino, ai termini nautici e tecnici che si ritrovano nei sui scritti: non facili a recuperare senza le concordanze. Avevo optato per il seguente titolo “Alla ricerca di coordinate spaziali, temporali e narrative in alcuni testi di Italo Calvino”. Grazie anche a Lorenzo la lezione andò bene eccetto per il finale: i cadetti si erano alzati e, dopo gli applausi, si erano messi sull’attenti; ci sarebbero rimasti chissà quanto a lungo se Lorenzo non mi avesse suggerito la parola magica “riposo”. Di quella giornata – oltre al lauto pranzo nel ristorante dell’Accademia al quale Lorenzo mi invitò – mi rimane come ricordo un bellissimo tomo sulla storia dell’Accademia con la dedica del Capitano di Vascello di turno, grado al quale ero stato equiparato per quella giornata – 11 novembre 1998. Anni dopo, a Auckland, arrivò la “Amerigo Vespucci” e, con il distintivo sulla giacca che mi era stato dato a Livorno, partecipai a bordo della nave a una cena a cui erano stati invitati i rappresentanti della collettività italiana locale ed ebbi il piacere di ricordare con alcuni ufficiali la visita all’Acccademia di Livorno.

Bruno Ferraro gennaio 2021

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Alert: content is protected”

Copyright: BRUNO FERRARO

Leave a reply