- Home

- Pisa

- San Giuliano Terme

- Città

- Le città visibili

- Massa

- Genova

- Carrara

- Lucca

- Livorno

- Qui Bologna, nel giardino di Monet

- Modena

- Venezia

- Cremona e i liutai

- Roma

- Mare

- Luoghi

- Luoghi e non luoghi

- Camporaghena o il borgo del silenzio

- Saluti e salute da San Casciano dei Bagni

- San Pellegrino in Alpe, la via Vandelli, le Apuane e l’Appennino

- Liguria

- Versilia

- Scanno

- Bolgheri

- Putzu Idu: vacanza sarda con gatto selvatico

- Il ghetto di Venezia e le isole

- Le Apuane

- La Maremma in bicicletta

- Clusone

- San Leo e la Romagna

- La Certosa di Pisa

- Montefoscoli

- Lerma e il Parco delle Capanne di Marcarolo

- Luoghi e fotografia

- Viaggiare

- Teatro e maschere

- Riti feste e cerimonie

- Dalle immagini alla scrittura

- Filosofia e fotografia

- E se la fotografia fosse arte?

- Las Meninas

- Artista o artigiano

- Pittura e fotografia, continuità o frattura?

- Carlo Delli: Creazioni

- Carlo Delli e la fotografia di paesaggio

- Ho un mio stile personale?

- Una fotografia bella o la natura del bello nella fotografia

- Fotografia surrealistica tra senso di realtà e senso del possibile: Musil

- Ma allora, e il Neorealismo?

- Cartoline e paesaggi

- Nostalgia, inquietudine e fotografia

- Fotografia immagine memoria e storia

- La storia attraverso le immagini: ricordo di Chiara Frugoni

- La storia attraverso le immagini: Trionfo della morte e Francesco d’Assisi

- Foto storiche San Giuliano Terme

- Al liceo: foto di classe

- San Michele

- Tre fotografie

- Il ghetto di Venezia e le isole

- Alcune fotografie di mia madre e una di mio padre

- La fotografia nella narrativa di Tabucchi

- Pittura, vita quotidiana e street photography

- Il significato in fotografia, un aiuto da Wittgenstein

- Donna nella fotografia: The Family of Woman

- Chiacchiere in libertà

- Un po’ di tutto

- C’era una volta in Italia

- Ospiti

- Ospiti graditi

- Fotografi amici

- Bruno Ferraro

- Antonio Tabucchi e l’equinozio

- To Ukraine with love

- Vela o non vela?

- Antonio Tabucchi in diretta

- L’emù di Ceserani

- Dunedin: il volo dell’albatro

- La mia ammirazione per Jacinda

- Per Pisa

- L’aquilone di Remo Bodei

- Alla griglia e al Supercampiello

- Takapuna Beach

- Vecchiano-Pisa Luoghi e incontri: anni Novanta

- La Coppa America e la baracca del poeta

- Luna Rossa Ineos 7a1

- Le balene di Antonio Tabucchi

- Chi siamo

- Curatori

- Odellac: autobiografia di un professore sangiulianese

- Massimocec

- Commiati

- Amici

- Commiati sangiulianesi

- Gilberto Vento era mio cugino

- Aristide Moretti

- Enzo Matteoni

- Dagoberto Fontanelli

- Vero Pellegrini

- Milena Moriani

- Virgilio Guidi, Piero

- Michele Antognoli

- Marino Venturi

- Lara Venturi

- Ugo Bertini

- Spartaco Baldi

- Giulio Cerrai

- Raffaella Dell’Omodarme

- Luciano Lorenzi, il Topo

- Roberto Canesi

- Delia Garibaldi Magli

- Marzio Baldassari

- Sergio Pistelli

- Franco Frandi

- Strumenti

L’infinito il tempo e l’istante

La fotografia è per sua natura azione basata sulla cattura di attimi, di cose che accadono in un determinato luogo e in un certo momento. La macchina fotografica non fa altro che estrarre istanti dal flusso del tempo e isolare luoghi nella continuità spaziale. Per la fotografia il rapporto con il tempo e con lo spazio sono fondamentali. Ogni fotografia è congelamento di unità di spazio-temporali su una pellicola o nella memoria digitale della macchina fotografica.

La fotografia è per sua natura azione basata sulla cattura di attimi, di cose che accadono in un determinato luogo e in un certo momento. La macchina fotografica non fa altro che estrarre istanti dal flusso del tempo e isolare luoghi nella continuità spaziale. Per la fotografia il rapporto con il tempo e con lo spazio sono fondamentali. Ogni fotografia è congelamento di unità di spazio-temporali su una pellicola o nella memoria digitale della macchina fotografica.

Per quanto riguarda il tempo, la relazione con la fotografia è duplice. Da un lato c’è un rapporto strumentale determinato dalla quantità di tempo in cui l’otturatore rimane aperto, il tempo dell’esposizione, la durata necessaria di apertura dell’otturatore affinché la luce lasci una determinata traccia sulla pellicola o sul sensore. Dall’altro lato c’è un rapporto esterno, legato all’oggetto e al prodotto del fotografare. Ciò che la fotografia cattura non è che tempo congelato, trasformato in un materiale solido come faceva la Medusa con chi la guardava. La fotografia blocca tutto ciò che accade davanti all’obiettivo in una certa durata e tale tempo viene trasformato, alla fine dell’intero processo, in oggetto, in tracce d’inchiostro su carta o in fasci di luce proiettati su uno schermo. L’oggetto ultimo della fotografia è il tempo come istante fissato su un supporto sia esso cartaceo o elettronico.

Se la fotografia è tutto ciò, allora parlare di infinito istante come specifico tema di un percorso di ricerca fotografica, di costruzione di un portfolio, diventa complesso in quanto tutta la fotografia è cattura di istanti che, una volta estratti dal flusso del tempo, diventano duraturi in quanto reificati, trasformati in oggetti materiali. Il tempo, una volta fotografato, da entità continua diventa entità discreta, un insieme di istanti, di atomi temporali in cui accade qualcosa.

È evidente però che allora con la proposta di un tema come quello dell’infinito istante non si vuol indicare la natura della fotografia, e quindi tutte le fotografie, ma una caratteristica specifica di alcune fotografie. Proviamo perciò ad approfondire il concetto di infinito istante per cercare di comprendere come il fotografo che vuole affrontare tale tema può muoversi .

L’espressione “infinito istante” è una figura retorica, un ossimoro, nata dall’accostamento di due termini in antitesi tra loro, in modo tale che uno di essi, l’aggettivo infinito, in questo caso anteposto al sostantivo, abbia la funzione di determinante nei confronti dell’altro, il sostantivo istante, cioè una sorte di modalità di precisazione delle caratteristiche che contraddistinguono quello specifico oggetto, l’istante. È quindi un accostamento voluto per sottolineare un aspetto, per creare un particolare senso che connota il sostantivo in termini meno generici e universalistici, dichiarando che si parla di elementi, soggetti di cui non solo è possibile eliminare o quantomeno ridurre la volatilità dell’istante, ma anche di consentirne una lunga conservazione, la durata.

Ciò che va precisato è come tale prolungamento sia possibile. L’impresa di produrre infiniti istanti è un’impresa audace che rimanda ad una delle utopie più ardite dell’uomo, quella di uscire dall’inesorabile meccanismo del tempo in cui gli istanti scorrono inesorabili e uguali l’uno all’altro, perdendosi in questo incedere continuo. Gli antichi greci distinguevano il tempo come istante privilegiato, come momento opportuno, momento propizio per una scelta decisiva, momento diverso da tutti gli altri, dal tempo logico e sequenziale fatto di istanti tutti uguali, chiamando il primo Kairos e il secondo, il tempo che divora tutte le cose che egli stesso produce, Chronos. L’infinito istante come prodotto della fotografia è il prodotto di una operazione che possiamo definire “fermare l’attimo”, congelare il flusso del tempo, preservarlo dalla distruzione con lo scopo che questo diventi significativo, portatore di senso e quindi diverso da tutti gli altri istanti, degno di essere ricordato. Estrarre Kairos da Chronos. E ciò non può essere una semplice operazione fisica, demandata alla natura materiale degli oggetti che possono materialmente compiere un’operazione del genere. Occorre qualcosa di diverso dalla semplice trasposizione meccanica, dalla riproduzione di un istante.

Fino ad un paio di centinaia di anni fa questa utopia era affidata alla poesia o alla narrativa letteraria o storiografica, o, nel campo iconico o figurativo, alla pittura o alla scultura, a tutte quelle forme di raffigurazione e di narrazione che in qualche modo riescono quantomeno a prolungare la durata dell’istante narrandolo o raffigurandolo e, in tal modo, a renderlo diverso da tutti gli altri, a costruire intorno ad esso e grazie ad esso un elemento significativo, portatore di senso.

Emblematica è la scultura classica o anche quella barocca, come accade, ad esempio, nelle opere del Bernini, attraverso le quali l’artista cerca di congelare nella pietra l’istante vissuto dai corpi scolpiti perché in quell’istante è possibile cogliere una dimensione emotiva che colpisce il nostro sentire, una dimensione degna di rendere quell’istante diverso da tutti gli altri, significativo perché rivela un qualcosa di importante per i valori, i sentimenti, la cultura specifica di un determinato periodo storico.

Nella scultura, nella pittura, come anche nelle ricostruzioni narrative, descrittive, poetiche, l’oggetto è costruito interamente da un soggetto grazie alle sue capacità creative, manuali, linguistiche. È un istante inventato. La fotografia cambia radicalmente il rapporto tra soggetto e oggetto. L’immagine analogica che si è affermata con la fotografia non è più il prodotto di un’invenzione ma di un’operazione di cattura. L’immagine analogica capta il tempo ed è in grado di fermarlo trasferendo ciò che accade in un certo istante in un oggetto materiale, nella pellicola, su un foglio di carta. La fotografia è uno strumento che rivela il senso delle cose e non lo costruisce come invece fa la pittura. La rivelazione attraverso la pratica della macchina fotografica è un far parlare le cose per indirizzarle alla nostra osservazione, per rivelare ciò che è nascosto. La tecnica è uno strumento che ci permette di facilitare il rapporto con le cose finalizzato alla scoperta del loro senso, di favorire la rivelazione delle cose che si nascondono alla semplice osservazione legata alla pratica quotidiana dell’uso abituale. La macchina fotografica è uno strumento che media tra il soggetto e le cose creando un contesto di straniamento, di comprensione che va oltre la consuetudine.

Detto ciò, però sarebbe erroneo pensare che la fotografia sia solo uno specchio che semplicemente riflette la realtà così come è, pur nella sua dimensione non visibile a occhio nudo. La costruzione di senso richiede la cooperazione di un soggetto che opera scelte, decide, seleziona. Certo la costruzione di senso mediante la fotografia non è programmabile come invece può fare il pittore o il poeta. La fotografia ha bisogno di un soggetto che è estraneo alla mente, che è lì di fronte alla macchina. Il fotografo non può costruire il proprio oggetto a piacere, lo deve andare a cercare nel mondo che lo circonda e non solo nella propria mente. C’è bisogno di mettere in relazione il soggetto, la macchina e un oggetto che si trova da qualche parte nella realtà che ci circonda, che magari stenta a farsi riconoscere o trovare. La ricerca di senso con la macchina fotografica gioca anche brutti scherzi nel senso che l’oggetto interessante può rivelarsi anche a posteriori, dopo che la foto è stata scattata e quindi in qualche modo sorprendere il fotografo. Spesso è chi guarda che costruisce il senso. Tutto questo perché la realtà non si rivela autonomamente, si rivela perché viene letta, interrogata, interpretata e ciò rende la fotografia qualcosa di diverso dallo specchio, la rende uno strumento al servizio di una mente che cerca, che costruisce un senso a partire da ciò che ha di fronte, un po’ come fa il narratore – storico che interpreta i fatti ma non li produce, non li inventa come invece fa il narratore – letterato, così come è stato chiarito dalla lunga diatriba sulla natura della conoscenza storica a partire dalla sua caratteristica prevalentemente narrativa. Lo storico costruisce la sua narrazione scegliendo, tra l’immensa quantità di fatti che le vicende umane mettono a sua disposizione, quali utilizzare, quali relazioni legano tali fatti e poi sottopone la sua ricostruzione alla prova dell’argomentazione, della coerenza e del confronto. Anche il fotografo sceglie quali istanti estrarre dal flusso del tempo. L’istante è fotografato quindi perché viene riconosciuto come portatore di senso ma non viene prodotto dall’atto del fotografare.

Il senso però non è un’entità definita, data o scontata. La conquista del senso è sempre in relazione ai nostri pensieri, ai nostri sentimenti, alle nostre idee e ideologie, alle nostre emozioni, alla nostra memoria. Il senso è il legame che si crea tra l’oggetto e lo stato d’animo o la mente del soggetto. Se l’oggetto è in grado di colpire, sollecitare far emergere uno stato d’animo, un’emozione, un sentimento, un ricordo, un’idea allora quell’oggetto si carica di senso. L’attribuzione di senso modifica il modo in cui guardiamo l’oggetto e quindi come lo vediamo. Perché una foglio di carta stampato diventi una fotografia, non sia un anonimo pezzo di carta coperto da una patina d’inchiostro, deve diventare un oggetto portatore di senso. Un’immagine di cui non si riconosce il senso è un’immagine che non esiste se non come oggetto fisico. Anche le teorie che attribuiscono al caso o alla natura del processo tecnologico della fotografia il potere di produrre senso, come se la macchina fotografica fosse dotata di un inconscio tecnologico in grado di produrre senso senza l’intervento del fotografo o di un lettore, non sembrano siano in grado di fornire spiegazioni sufficienti. Certo il senso è un concetto ambiguo, inafferrabile ma non se ne può fare a meno nel riconoscimento di un’immagine o di una fotografia. E il senso non può essere il prodotto di un’azione autonoma della macchina perché la fotografia non è un processo meccanico autonomo ma è il prodotto di un’interazione, il prodotto o di una scelta, di una decisione da parte di un soggetto che preme un interruttore o che programma l’apertura dell’otturatore oppure di un soggetto che riconosce nella fotografia un qualcosa che lo colpisce, come sostiene Barthes con la sua teoria del punctum.

Le cose dunque non sono semplici. Vi è un senso per il fotografo che scatta la sua foto dopo che ha scelto il suo istante e l’ha racchiuso nel mirino, nell’inquadratura, ma anche un senso per chi guarda la fotografia e vi riconosce qualcosa che forse il fotografo non aveva neppure notato; vi è un senso legato al contenuto estetico e un senso per le emozioni che vengono sollecitate, per i ricordi che, grazie alla foto, riemergono, per l’immaginazione che viene attivata; vi è il senso di chi fotografa e il senso di chi guarda la fotografia, ma anche il senso di chi è fotografato, di chi diventa soggetto della fotografia e vive quell’istante come un suo momento particolare. La costruzione di senso non è univoca ed è difficile dire in che cosa consista. Nello stesso tempo è elemento determinante per il riconoscimento di una fotografia come tale. L’istante diventa infinito quando ciò che viene rappresentato nella fotografia che ha catturato quell’istante è portatore di un qualche senso per chi scatta, per chi guarda o per chi vive quel momento.

Bisogna quindi riconoscere che l’infinità dell’istante non è legata solo alla sua cattura da parte della macchina fotografica, o meglio del fotografo, alla sua estrazione dal flusso del tempo. È necessario che quell’istante si carichi di senso. E si carica di senso perché quello che accade in quell’istante e significativo in quanto diverso da ciò che segue e da ciò che è avvenuto prima. Vi è però anche un altro tipo di infinità legata all’istante catturato che la fotografia può cogliere ed è l’infinità che deriva dal fatto che quell’istante in sé esce dalla temporalità. L’istante infinito che esce dalla temporalità è l’istante che si presenta come atemporale perché uguale a tutti gli istanti che lo precedono e a quelli che lo seguono, un istante che svolge una funzione emblematica e rivelatoria di una durata che tende ad annullare il tempo. L’infinito che si produce attraverso la semplice operazione della ripetizione, dell’aggiungere l’unità. In tal caso l’istante diventa traccia di altro, di una realtà nascosta immensamente più grande del visibile, una realtà infinita perché non ha fine l’operazione che la produce.

Da tale operazione è possibile passare ad immaginare il tutto come opposto alla precedente idea di infinito basata sulla costruzione dinamica dell’oggetto; è possibile pensare all’insieme di tutti i numeri naturali ad esempio. Anche in questo caso gli antichi greci avevano un termine per indicare la dimensione infinita del tempo: Aoin, entità immobile e assoluta, tempo trascendente, non limitato e non scandito dallo scorrere degli istanti. Durante la sua durata niente accade. È l’essere di Parmenide in cui spariscono il tempo e il movimento. Di fronte a tale istante la macchina fotografica può solo svolgere la funzione di strumento per documentare, per registrare passivamente ciò che accade, e cioè nulla. Quell’istante diventa rivelatorio perché traccia di una realtà più grande, perché raffigura qualcosa che qualcuno ritiene sia l’elemento profondo del mondo che ci circonda, lo strato interno che il mutamento e il divenire ricoprono con la loro dinamicità ma che rimane immune dai loro effetti. Tale strato sembra sottrarsi all’azione del tempo e sembra costituire il nucleo autentico di ciò che chiamiamo realtà perché permane e rimane identico a se stesso, uno strato che per molti pensatori annulla il significato del divenire, dell’esperienza quotidiana e del mutamento. Per tali caratteristiche questo strato profondo si presenta con proprietà diverse da quelle degli oggetti comuni, proprietà che non possono descriversi direttamente perché rimandano a grandezze infinite (anche se Cantor ha dimostrato che si può costruire una matematica dell’infinito, una dinamicità intesa come operazione che si può compiere su tali grandezze, che le grandezze infinite non sono tutte uguali), aspetti indicibili nel senso in cui il linguaggio quotidiano non può parlarne, non ha gli strumenti per parlarne. Infinito e indicibile sono solo indirettamente evocati attraverso il finito e il dicibile che costituiscono le caratteristiche fondamentali delle nostre forme espressive, comprese quelle della fotografia che si materializza solo delimitando, ritagliando confini che diventano bordi, i bordi dell’immagine che però rimandano ad altro, a ciò che nell’immagine non compare.

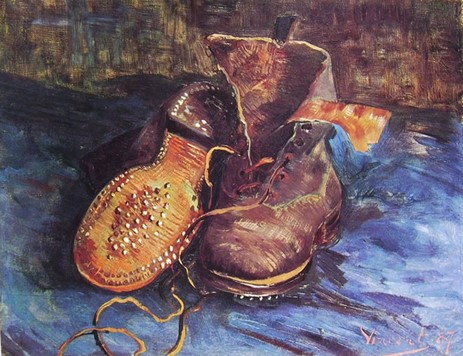

Cogliere l’infinito, l’indicibile, andare oltre ciò che si vede, ciò di cui si può parlare è qualcosa che ha da sempre costituito una sfida e ha attratto la mente umana. Gli esseri umani percepiscono da un lato la loro esistenza come un’esperienza condotta entro confini più o meno ristretti, come evidenzia l’importanza nella cultura occidentale di un mito come quello della caverna di Platone, e dall’altro pensano a forme di esistenza diverse, non limitate e che in qualche modo sono percepibili anche all’interno dell’esperienza limitata che accompagna la nostra esistenza. Letteratura, arte, filosofia, scienza sono animate da questa ricerca. Tale sfida in molti casi si è fermata alla produzione di stati d’animo evocati dall’intuizione di ciò che al di là del visibile, in altri è andata oltre, arrivando a cercare di dare una consistenza oggettiva all’infinito o all’indicibile attraverso strumenti quali ad esempio le liste, gli elenchi visti come tracce che tale entità lasciano nel mondo del finito. La letteratura e la pittura si sono misurate continuamente con tale prospettiva. Umberto Eco ha dedicato al tema del ruolo della lista come strumento rivelatore dell’infinito in letteratura e in pittura un interessante saggio in cui si parla delle liste incomplete che si concludono con un eccetera, liste che non si caratterizzano per la loro limitatezza ma per la loro capacità di suggerire elenchi infiniti. Anche con la musica è possibile in qualche modo andare oltre il dicibile o il finito. Il ritmo ossessivo del Bolero di Ravel è un esempio di ciò. Nel Bolero si ha l’impressione che la melodia potrebbe con quel ritmo andare avanti senza fine. Ancor più ne ha parlato l’ultimo Heidegger ne “L’origine dell’opera d’arte “Consideriamo, ad esempio, un mezzo assai comune: un paio di scarpe da contadino. Per descriverle, non occorre averne un particolare paio sotto gli occhi. Tutti sanno cosa sono. Ma poiché si tratta di una descrizione immediata, può essere utile facilitare la visione sensibile. A tal fine può bastare una rappresentazione figurativa. Scegliamo ad esempio un quadro di Van Gogh, che ha ripetutamente dipinto questo mezzo. Che cosa c’è da vedere in esso? […] La contadina calza le scarpe nel campo. Solo qui esse sono ciò che sono. Ed esse sono tanto più ciò che sono quanto meno la contadina, lavorando, pensa alle scarpe o le vede o le sente. Essa è in piedi e cammina in esse. Ecco come le scarpe servono realmente. È nel corso di questo uso concreto del mezzo che è effettivamente possibile incontrarne il carattere di mezzo. Fin che noi ci limitiamo a rappresentarci un paio di scarpe in generale o osserviamo in un quadro le scarpe vuotamente presenti nel loro non-impiego, non saremo mai in grado di cogliere ciò che, in verità, è l’esser-mezzo del mezzo. Nel quadro di Van Gogh non potremmo mai stabilire dove si trovino quelle scarpe. Intorno a quel paio di scarpe da contadino non c’è nulla di cui potrebbero far parte, c’è solo uno spazio indeterminato. Grumi di terra dei solchi o dei viottoli non vi sono appiccicati, denunciandone almeno l’impiego. Un paio di scarpe da contadino e null’altro. Tuttavia … nell’orifizio oscuro dell’interno logoro si palesa la fatica del cammino percorso lavorando. Nel massiccio pesantore della calzatura è concentrata la durezza del lento procedere lungo i distesi e uniformi solchi del campo, battuti dal vento ostile. Il cuoio è impregnato dell’umidore e dal turgore del terreno. Sotto le suole trascorre la solitudine del sentiero campestre nella sera che cala. Per le scarpe passa il silenzioso richiamo della terra, il suo tacito dono di messe mature e il suo oscuro rifiuto nell’abbandono invernale. Dalle scarpe promana il silenzioso timore per la sicurezza del pane, la tacita gioia della sopravvivenza al bisogno, il tremore dell’annuncio della nascita, l’angoscia della prossimità alla morte. Questo mezzo appartiene alla terra e il mondo della contadina lo custodisce. Da questo appartenere custodito, il mezzo si immedesima nel suo riposare in se stesso […] ”

L’indicibile quindi non è contraddistinto dal silenzio ma va oltre la possibilità di dire, può esibirsi, mostrarsi, come accade in Wittgenstein in una dimensione assai lontana da quella di Heidegger, per la relazione fra lo stesso linguaggio e il mondo, relazione che si mostra, nel senso che non è rappresentabile ma si può intuire; per descrivere tale relazione dovremmo uscire – per così dire – con il linguaggio al di fuori del linguaggio e ciò non è possibile. Nonostante ciò l’indicibile è visibile all’interno del linguaggio, si mostra. E si mostra anche attraverso altre forme che possiamo definire tracce. L’indicibile quindi non si limita a determinare stati emotivi ma si rivela, si esibisce nella realtà, attraverso il visibile, il dicibile.

Anche l’infinito, oltre che elemento ispiratore di stati emotivi, del sentimento che qualcosa ci supera, che è oltre la nostra esperienza umana che comunque è finita, può essere altro, può essere un’entità oggettiva rappresentabile attraverso il limite, il finito. Se l’infinito come stato d’animo è la percezione soggettiva di un oltre attraverso la consapevolezza percettiva del limite come accade per l’Infinito di Leopardi, l’infinito può però anche essere pensato come una grandezza oggettiva che non è riconducibile ai sistemi tradizionali di misura che usiamo per il mondo fisico perché indica insiemi o oggetti senza fine. Cantor, come è già stato ricordato, ha anche elaborato una matematica dell’infinito grazie all’individuazione della cardinalità degli infiniti, cioè alla loro numerabilità, alla possibilità di metterli a confronto dal punto di vista quantitativo. In tutti i casi però l’istante infinito, se inteso come istante che rivela realtà di natura diversa, realtà infinite o indicibili, è l’istante che annulla la sua natura di istante, che funziona come traccia di qualcosa d’altro, come indizio di una realtà in cui il tempo non è più la kantiana condizione trascendentale della sua esistenza, ma di una realtà in cui si annullano tutte le differenze tra passato, presente e futuro. È un elemento che si contrappone al flusso del tempo e in particolare al presente, al quotidiano.

Se accettiamo la prospettiva dell’infinito che si rivela attraverso tracce, segni limitati e visibili, allora anche la macchina fotografica può registrare questo strato profondo di cui percepiamo la consistenza, può rivelare un infinito, un indicibile attraverso i segni visibili del finito. Ansel Adams, con i suoi paesaggi in cui si riconosce il senso romantico del sublime come aspirazione all’infinito o all’assoluto, e il gruppo f/64 che riunisce i fotografi aderenti alla cosiddetta straight photography sono forse i fotografi che più di altri sono riusciti a usare la fotografia come strumento per cogliere quest’aspetto immutabile della realtà, un aspetto individuato nei grandi paesaggi naturali dell’America, nei deserti in cui predomina l’assenza dell’uomo e delle sue attività, nelle fotografie di Edward Weston in cui gli oggetti sono pure forme e non elementi materiali di una realtà mutevole e imprevedibile in cui siamo praticamente e materialmente immersi. Ciò che tali fotografi si propongono di cogliere attraverso la fotografie sono le forme pure, e la pura forma è il sinonimo di bellezza come ideale che supera ogni limite, che va oltre il finito. Le fotografie di Adams e di Weston sono fotografie realizzate attraverso una dilatazione dei tempi di esposizione e la chiusura fino all’estremo limite del diaframma, fino al fatidico f/64, fotografie che aspirano a catturare questa pura forma che conduce oltre il finito. Si ottengono così fotografie estremamente nitide ma prive di ogni movimento, fotografie che possono raffigurare soltanto ciò che rimane immutabile, che escludono ciò che passa veloce, che muta in tempi rapidi. Una realtà che esclude l’umano che vive nel cambiamento, nelle vicende che rapidamente accadono. Scianna definirebbe la fotografia di Adams una fotografia in cui la luce scrive, una fotografia in cui il mondo, la realtà scrive con la luce, in cui ciò che rimane sulla lastra è ricevuto e non creato. L’istante raffigurato nello scatto diventa infinito perché espressione di una realtà infinita e la fotografia semplicemente lo raffigura e attraverso esso, rivela lo strato profondo e immutabile che la costituisce.

Anche il tentativo di andare oltre il dicibile e il finito è un tentativo di ricerca di senso. La contemplazione dell’infinito è spesso associata a forme di distacco dalla realtà, un distacco che in qualche modo è una forma di estasi in una prospettiva in cui tale realtà è priva di senso perché mutevole, soggetta al cambiamento, storica. Per Sant’Agostino la contemplazione dell’infinito immobile era una fonte di gioia perché l’infinito era identificato con Dio e il senso era individuato grazie a questo andare oltre, in questo susperamento del tempo come divenire, come cambiamento, come provvisorietà. Anche per la maggior parte dei mistici l’infinito è soggetto di piacere perchè presa di contatto con una dimensione superiore dell’esistenza. L’infinito intuito grazie all’estasi mistica aiuta in qualche modo l’uomo cogliere la verità ultima, l’essere, Dio attraverso una sorta di esperienza diretta collegata ad una progressivo distacco dalla coscienza sensibile e da quella razionale fino alla perdita dell’io e quindi dell’umano inteso come vita sensibile, come esistenza nel tempo, come finitezza e quindi come grado inferiore di esistenza.

Talvolta la percezione dell’infinito attraverso il finito è invece lo strumento non per scoprire un oltre infinito e altro rispetto a noi ma un oltre umano, invisibile ma in cui siamo pienamente immersi. La fotografia di Luigi Ghirri va in questa direzione. Daniela Benati nel testo rievocativo del fotografo emiliano “Fin dove può arrivare l’infinito?” dice delle sue fotografie che “sono come tempi morti in cui non succede niente di particolare o di memorabile ma che rimangono impresse perché in realtà corrispondono a momenti di intensità emotiva in cui le cose vengono percepite secondo il loro preciso ordine naturale”. La nebbia della Pianura Padana, elemento che rende la realtà meno nitida e che da un lato nasconde e dall’altro rivela, è uno degli elementi che ricorre spesso nella fotografia di Ghirri, tanto che le sue foto hanno costituito l’apparato iconico dell’antologia di testi letterari curata da Umberto Eco e Remo Ceserani “Nebbia”. Sempre nel testo rievocativo di Ghirri, Cavazzoni vede nelle cose avvolte dalla nebbia una soglia, la soglia del tempo, la soglia oltre la quale il tempo svanisce, si disperde. Anna D’Elia dice ancora che nella nebbia le apparenze tornano ad essere apparenze e se nessuno è più certo di nulla, tutto diventa possibile. Il mondo reale, quello in cui siamo immersi tutti i giorni è messo in discussione. La nebbia, da un punto di vista fisico, è vapore acqueo che si condensa sul suolo, ma da un punto di vista emotivo, mentale e culturale costituisce un elemento cui vengono associati una molteplicità innumerevole di significati: da quelli di morte, disorientamento, alienazione, solitudine, oblio, inquietudine a quelli di soffice e avvolgente protezione, a quelli ancora di imprevedibilità. La nebbia è quindi uno stimolo potentissimo per l’immaginazione ed è quindi pienamente utilizzata in testi letterari, in pittura e in fotografia. Certo il rapporto della nebbia con la fotografia non è dei più facili. Le fotografie scattate nella nebbia rischiano di risultare piatte e sbiadite. Il fotografo deve padroneggiare la tecnica per far sì che una foto scattata nella nebbia non diventi insignificante; deve fare attenzione ai tempi, alla profondità di campo, all’inquadratura e alla gestione della luce che può assumere comportamenti irregolari, mostrarsi a fasci, a chiazze. Per scattare nella nebbia occorre intenzionalità e regia, cioè occorre pensare la foto prima di scattarla. Grazie a tale pre-visione, come forse l’avrebbe chiamata Ansel Adams, si possono creare effetti sorprendenti che possono dotare l’immagine di senso, enfatizzare gli oggetti in primo piano, ridurre a silhouette quelli più lontani, giocare con i fasci di luce come accade sul palcoscenico, esaltare forme e contorni. Si possono cioè cogliere le tracce dell’indicibile, evocare l’infinito che sta dietro il non detto. L’indicibile e l’infinito colti attraverso tali strumenti espressivi sono altro rispetto all’infinito dell’estasi mistica, un altro tipo di infinito, sono elementi che hanno un rapporto solidale con l’uomo e non gerarchico.

Le fotografie di Ghrri sono foto pensate per far sì che lo sguardo attraverso esse vada oltre le apparenze e suggerisca un altra realtà che non vediamo direttamente ma che percepiamo come nostra realtà, come ampliamento di quella in cui viviamo. “Le nebbie di Ghirri sono trasparenti nella loro opalescenza”, non nascondono ma preludono ad un’apparizione che viene annunciata. Mentre Cezanne diceva “Tutto sta scomparendo, bisogna fare presto se si vuole vedere ancora qualcosa” la fotografia di Ghirri, come afferma Luca Bianco, l’autore delle note alle fotografie di Ghirri inserite nell’antologia Nebbia, sembra dire “”Tutto sta per apparire. Non c’è nessuna fretta”. Le fotografie di Ghirri sono infatti foto dell’attesa del nuovo, dell’indicibile immanente, umano che sta per rivelarsi, foto della pazienza di chi sa guardare oltre. L’infinito istante di Ghirri è quello della sospensione tra il visibile e l’invisibile, tra il finito e l’infinito annunciato ma non ancora nitido, percepito, dell’infinito che non annulla il divenire ma lo illumina, gli dà un senso. È una fotografia in cui la nebbia non è fonte di turbamento, di oblio, di disorientamento ma un’apertura sul musiliano senso del possibile. I paesaggi di Ghirri, la luce che costituisce la materia prima della fotografia, sono aperture sul senso di un infinito che non è oltre l’umano ma nell’umano, nei casolari, nei cancelli che si intravedono nella nebbia, che vengono trasfigurati e diventano apparizioni, annuncio di un altro modo di vedere le cose rispetto a quello ordinario dominato dall’abitudine e dallo stereotipo. La lunga durata e la lentezza sono le caratteristiche delle fotografie di Ghirri, una durata che si contrappone alla fotografie come cattura dell’istante e una lentezza che fa da contraltare alla rapidità della foto rubata. L’infinito istante di Ghirri è l’istante che dura, che ha alla sua base lo sguardo che si sofferma sulle cose, una fotografia che non documenta eventi ma che esplora ciò che sta intorno, che vuol decifrare il mondo che si rivela come realtà visibile. Ghirri vuol permettere a chi guarda le sue fotografie di penetrare in un infinito diverso da quello della poetica dell’istante colto al volo e congelato dalla macchina fotografica, un infinito che può aiutare a ritrovare un senso diverso da quello che la vita di tutti i giorni attribuisce all’esistenza.

Ma l’infinito può diventare anche un elemento di turbamento, di inquietudine e suggerisce che non sempre il collocarsi fuori dal tempo è associato alla conquista di una dimensione salvifica. Basti pensare al “Meriggiare pallido e assorto” di Montale in cui il tempo che scorre è annullato dalla presenza dei verbi coniugati all’infinito che rendono la descrizione senza soggetto e senza mutamenti percepibili. La temporalità, l’assenza di mutamento che sta dietro l’esperienza e il linguaggio è in questo caso un’esperienza dolorosa. È la scoperta della frattura tra il reale, immutabile, immobile, senza senso e l’esperienza carica di eventi, di cambiamenti che non riescono ad acquisire il loro senso di fronte all’altra realtà. È l’esperienza della solitudine dell’esistenza. Mi sembra di rintracciare questo sentimento nella fotografia di Giacomelli, nei suoi paesaggi delle colline marchigiane ridotti a puri effetti geometrici, nelle foto del mattatoio, di Scanno o in quelle di “Verrà la morte e avrà i tuoi occhi”, ma anche in alcune foto di Mimmo Jodice che rappresentano momenti in cui la dimensione umana è cancellata. L’infinito istante è l’istante che rivela la solitudine, la mancanza di senso della vita, il dolore dell’esistere. È l’istante in cui il soggetto e l’oggetto si scoprono estranei, indifferenti.

Un’altra prospettiva che può essere collocata all’interno dell’istante che diventa infinito mediante una qualche forma di dilatazione del tempo, dell’istante infinito che si offre alla macchina fotografica, è quella dell’attesa, dell’istante che precede un futuro che non c’è ma che in qualche modo è preannunciato, anticipato, aspettato ma non realizzato. I punti di vista entro i quali possiamo collocare l’attesa sono molteplici, da quelli dell’annulamento del presente a vantaggio di un futuro che non arriva e non arriverà, come avviene nel Deserto dei Tartari di Buzzati o, in modo completamente diverso, in Aspettando Godot di Beckett, a quelli in cui il piacere dell’attesa annulla il futuro o lo riduce ad inutile e disincantata presenza, come sembra suggerire Leopardi in alcune sue liriche. In ogni caso l’attesa dilata il tempo fino a sospenderne il cammino. Il futuro è una presenza, non presenza. Fotografare questi istanti è un po’ come fotografare il tempo che si espande, che si estende al prima e al dopo, fotografare una forma di sospensione del movimento e dell’esserci. La dilatazione del tempo dell’attesa può esser riempita da una quantità svariata di stati d’animo, di emozioni, dalla paura, all’ansia, alla noia, alla serenità e anche alla gioa, ma in ogni caso è l’attesa che costituisce il punto di attrazione che mette in relazione il soggetto con il tempo, una relazione che la fotografia può cogliere in modi differenti. Mi vengono in mente il senso di pena suscitato dalla foto di Prigionieri di ritorno a casa di Haas del 1947 in cui una donna mostra la foto del figlio al soldato che ritorna dal campo di prigionia, l’attesa mista alla paura degli spagnoli durante la Guerra Civile che scorgono gli aerei tedeschi nella foto di Robert Capa Piloti Luftwaffe sorvolano la Gran Vie Bilbao, le numerose foto di fotografi italiani negli anni Cinquanta che ritraggono l’interminabile attesa del nulla delle persone sedute davanti alle sedi dei partiti politici o davanti a circoli e bar, o la triste ironia raffigurata da Margaret Bourke White nella foto della fila per il pane durante l’alluvione a Louisville del 1937, o ancora la malinconia di tutte le coppie che Berengo Gardin ha ripreso in riva al mare, in auto, a piedi, in bicicletta sembra in attesa di qualcosa che rompa il reciproco mutismo.

Tutte queste modalità di rappresentare fotograficamente l’istante puntano soprattutto sulla dimensione infinita che, grazie al finito, viene rivelata. L’istante è traccia di altro, di una realtà cui non appartiene se non come indizio rivelatore. L’istante dello scatto è la traccia dell’infinito che non si vede e quindi non si può fotografare, di cui non è possibile parlare direttamente. La seconda modalità precedentemente indicata, quella della rappresentazione dell’istante come entità autonoma, come frazione irripetibile di tempo che sparirà immediatamente dopo la sua manifestazione, come istante che diventa infinito solo perché riconosciuto portatore di un senso proprio e perciò catturato dalla macchina fotografica è senza dubbio il modo più vicino al significato tradizionale attribuito a tale espressione. È forse anche fotograficamente più immediato rappresentare l’infinito istante come un tempo infinitesimale in cui ciò che accade è unico e irripetibile, diverso dall’istante precedente e da quello successivo; un modalità che rimanda all’istante sottratto al mutamento continuo del tempo e congelato dall’apparecchio fotografico proprio perché diverso da tutti gli altri che lo precedono e lo seguono. In questo caso la macchina fotografica svolge un ruolo attivo, crea in qualche modo l’istante, lo trasforma in quello che Cartier-Bresson chiama istante decisivo, diverso da tutti gli altri istanti destinati a perdersi nel tempo, a non lasciare traccia di sé.

L’istante decisivo così inteso è il prodotto di un atto creativo, di un atto attraverso il quale tentiamo di dare un senso a ciò che in sé è senza senso. La fotografia di Cartier Bresson è una fotografia che ha il suo fondamento nella lotta propria dell’essere umano di dare senso alla vita mediante la cattura dell’attimo decisivo, e con lui si schierano fotografi come Doisneau, con il suo atteggiamento truffaldino, con l’inganno finalizzato a creare l’istante decisivo, e in Italia fotografi quali Berengo Gardin e Scianna.

Nell’ottica dell’istante decisivo dotato di significato perché diverso da tutti gli altri, il tempo si dilata artificialmente perché l’otturatore rapido della macchina fotografica lo afferra e lo estrae dal fluire del tempo. L’infinito istante in questo senso non è il prodotto del tempo, ma della macchina fotografica in mano ad un soggetto che sceglie, scatta, crea, manipola la realtà trasformandola in un’altra cosa rispetto a quello che è pur stabilendo con essa un legame filiale. Nessun istante in sé è un istante decisivo. È la macchina fotografica che crea l’istante decisivo carico di significati. Nello stesso tempo è necessario che qualcosa accada davanti all’obiettivo. La macchina fotografica diventa perciò lo strumento che dà senso al tempo e al mutamento, al divenire attraverso un’operazione di cattura di un attimo che si presenta come istante distinto destinato a mutare, a sparire, a morire se il fotografo non avesse puntato il suo obiettivo e non avesse premuto il pulsante che apre otturatore e diaframma. La Leica di Cartier-Bresson con la sua focale da 50 mm trasforma quest’istante fugace un istante infinito perché lo estrae dal flusso del tempo, lo congela su una pellicola.

L’infinito istante così inteso, sempre secondo Scianna, è una scrittura con la luce, nel senso che è il fotografo che scrive utilizzando la luce. Il fotografo è un soggetto che vive il presente come mutamento continuo e grazie alla sua macchina contribuisce a costruire la memoria del presente. La fotografia che congela l’attimo diventa strumento della memoria, fonte del ricordo, consapevolezza del mutamento perché quell’istante fotografato non esiste più, è passato. Ciò che rimane è un altro oggetto destinato a colpirci, a solleticare le nostre emozioni. Il fotografo cattura o, come afferma Doisneau, pesca tale istanti e li congela, li trasforma in oggetti duraturi anche se ambigui, aperti a molteplici letture. D’altra parte anche la memoria non è lo strumento risolutivo per tentare di fermare il tempo. Noi sperimentiamo nel presente l’esistenza del nulla e cerchiamo di superare il dolore di questa consapevolezza costruendo senso, cercando di dare senso se non al tutto almeno ad alcuni istanti. È un tentativo destinato a rimanere sconfitto come ricorda ancora Montale ne “La carrucola del pozzo” in cui il ricordo si trasforma anch’esso in un istante destinato a sparire, che non cancella il dolore perché ad esso è associata la consapevolezza che anche il ricordo è destinato a perire. Allo stesso modo la fotografia diventa una presenza che richiama un’assenza, non è l’annullamento dell’assenza ma la sua conferma. L’occhio della macchina fotografica rende infinito questo istante pietrificandolo, trasformandosi, come dice Remo Ceserani, nell’occhio della Medusa, ma è una pietrificazione momentanea ed è soprattutto una pietrificazione, un altro che non può prendere il posto del soggetto che era vivo e presente prima di trasformarsi in pietra.

Queste due interpretazioni dell’istante infinito, quella dell’istante in sé infinito e quella dell’istante reso infinito dalla macchina fotografica, rimandano alla questione filosofica sul valore infinito dell’istante, sul ruolo della vita in relazione al tempo, al mutamento, all’essere, sul confronto di valore tra finito e infinito, tra divenire ed essere. In epoca moderna tale conflitto è stato riproposto da Pascal e, successivamente in tempi più recenti, da Jonas. Pascal mette a confronto la grandezza finita della vita terrena la grandezza infinita della vita eterna e scommette sulla seconda, sull’infinito. Ciò che ha valore è l’infinito. Jonas mette a confronto la grandezza infinita dell’istante e il nulla dell’infinito e afferma che la convenienza sulla quale aveva scommesso Pascal non c’è. L’istante è una grandezza infinita di fronte al nulla dell’infinito e perciò scommette su esso.

I fotografi in modo molto meno drammatico e più empirico scommettono sul fatto che infinito e finito non sono due mondi separati, ma due possibilità che possono essere utilizzate entrambe in momenti diversi. L’infinità dell’istante non ci mette di fronte ad una dicotomia, ad una scelta tragica, ma a possibilità espressive, atti di rivelazione che possono essere realizzati sulla base di stati d’animo, emozioni, sentimenti che non hanno nulla di definitivo. L’ossimoro è la figura retorica che coglie meglio tale dimensione perché nella stessa frase sono presenti entrambi termini, e l’uno amplia, approfondisce il significato dell’altro. Sull’ossimoro si può giocare come si gioca con la funzione ambigua della fotografia che cattura la realtà senza però esserne lo specchio. I fotografi fanno la stessa cosa, non si schierano, ma usano gli strumenti espressivi che hanno a disposizione per esprimere senso, un senso che si costruisce grazie alle scelte che ciascuno compie o che il contesto ci suggerisce. Le forme estreme passano l’una nell’altra, non si affermano senza la presenza del contrario, non cancellano il contrario ma hanno bisogno dell’opposto per esistere.

La vita che si smaterializza nel tempo immobile coesiste con la vita che si organizza mediante l’esperienza creativa, attraverso lo svolgersi nel tempo, che rimanda alla dinamicità complessa del reale come istanti che si susseguono, come succedersi elementi diversi e talvolta contrapposti. Dietro a entrambe c’è l’essere umano che cerca di vivere e di dare un senso alla sua esistenza. La destrutturazione del tempo operata dalla fotografia, la possibilità grazie alla fotografia di dilatare la durata degli istanti, di congelare gli attimi, rimanda alla funzione della memoria come forza che spinge in direzione opposta a quella del tempo lineare in cui siamo immersi. La fotografia, insieme alla memoria, è uno strumento per lottare contro la forza di demolitrice del tempo. È senza dubbio uno strumento parziale, non risolutivo; ma del resto anche il ricorso all’infinito e all’indicibile non è altro che il prodotto di un’illusione ottenuta mediante l’esercizio spirituale, con l’induzione di allucinazioni, con la potenza del pensiero che riesce andare oltre ciò che possiamo percepire della realtà, oppure con artifici tecnici come le liste o, in fotografia, con quei lunghi tempi di esposizione, con i diaframmi chiusi all’inverosimile, con l’espediente delle linee aperte che portano oltri i bordi dell’immagine, in una realtà resa disponibile al pensiero e all’immaginazione. L’utopia di raggiungere l’infinito eliminando il mutamento è destinata a rimanere utopia e l’infinito come scrittura di luce non sfugge al tempo. Basta guardare la foto per scoprire in lei i segni del tempo, gli oggetti che si deteriorano, l’azione demolitrice del tempo che avviene anche se in tempi lunghissimi ma che comunque continua ad operare. La lotta contro il tempo è senza speranza. Sia le forme di esistenza senza tempo che tutte le forma di memoria sono destinate a sparire così come tutte le fotografie in quanto oggetti sono destinate ad essere distrutte. L’infinito, l’indicibile, la memoria non ci sottraggono da questo destino. Ma il fotografo non ingaggia una lotta contro il tempo il cui esito è già stabilito; il fotografo cerca, come tanti altri, di modificarne la curvatura, o meglio di alterarne l’andamento lineare e monotono, introducendo sbalzi, accelerazioni, rallentamenti, durate con ritmi imprevedibili che rendano la sequanzialità monotona e distruttrice di Chronos un insieme di istanti distinti, autonomi. Nel film Smoke del 1995 diretto da Wayne Wang il protagonista Auggie, un tabaccaio che vive nel cuore di Brooklyn, fotografa tutte le mattine l’angolo tra la terza e la settima strada. È arrivato a quattromila fotografie quando incontra un cliente che gli manifesta la sua perplessità di fronte all’invariabilità del soggetto. Il protagonista risponde “Sono tutte uguali ma ciascuna è differente dall’altra. Ci sono delle mattine di sole, delle mattine buie; ci sono le luci estive e le luci autunnali. La Terra gira intorno al Sole e ogni giorno la luce del Sole irradia la Terra con un’angolatura differente”.

Allora guardare la fotografia che riesce a cogliere un’espressione del volto o del corpo, un’espressione insolita che si perderà nell’istante successivo, la traccia di luce lasciata dal movimento del corpo di una donna che si muove con straordinaria leggerezza, il piacere del vecchio di ricevere sul proprio corpo il calore del sole invernale, il piacere del presente lontano dalle incertezze, dai pericoli legati al mutamento, senza i traumi legati all’avvento del nuovo, o della donna incinta che, con l’amica già mamma, assapora i primi raggi del sole primaverile, il lavoratore che si concentra sul suo lavoro, la bambina che gioca con il cerchio disegnato sul marciapiede e trasformato in chissà che cosa, forse nel confine di un mondo misterioso e magico, i cani affacciati al cancello in attesa di passanti cui abbaiare, il batterista improvvisato che spera di abbandonere i suoi recipienti per uno strumento vero e proprio, lo sguardo magnetico che ti cattura dietro una maschera che sporge da un angolo di una strada costituiscono istanti autonomi e infiniti, portatori di quel senso che non si contrappone all’infinita attesa della barca che qualcuno la usi e la porti fuori dall’immobile stato di solitudine e di abbandono cui sembra condannata, o al lentissimo e ineserobile disfacimento delle cose inanimate abbandonate sulla spiaggia, che piano piano si mescolano con la sabbia e diventano irriconoscibili, o all’attesa del pescatore che imperterrito rimane al suo posto sulla scogliera o ancora alla metafisica solitudine degli oggetti sulla spiaggia in cui solo un timido, minuscolo uccello si muove con movimenti non ciclici. Ciò che rimane è lo sforzo di trovare un senso in ciò che facciamo e la fotografia è uno strumento per compiere questo sforzo che ci salva momentaneamente dal sentimento del nulla.

massimocec gennaio 2013

Leave a reply